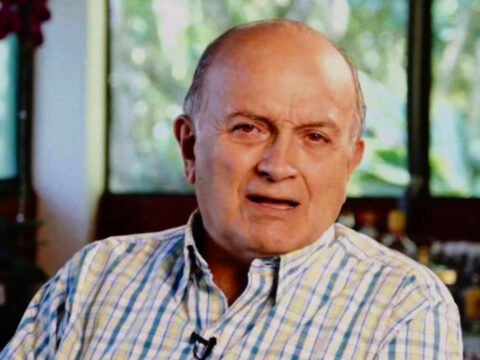

Por Alejandro García Gómez

pakahuay@gmail.com

este 2018, se hizo el lanzamiento de este nuevo libro de mi autoría, publicado

por la Alcaldía de Pasto, que –según entiendo- lo distribuye su Secretaría de

Cultura (Pandiaco), a las bibliotecas del municipio y de nuestro Departamento.

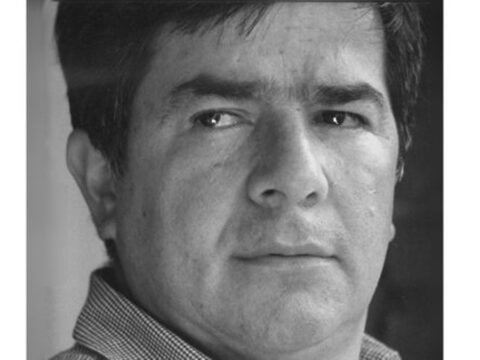

Deseo participar –por este medio- a mis lectores una de esas crónicas. También

me atrevo a compartirles una fotografía de esos tiempos. Espero que la disfruten).

Angélica Gómez de García, in memoriam.

de fin de año escolar -julio y agosto en mi departamento, en ese tiempo-,

nuestros padres nos llevaban de peregrinación hacia el santuario de Nuestra

Señora de las Lajas, situado en uno de los vórtices del Guáitara en el

corregimiento del mismo nombre, en el municipio de Ipiales. Las Lajas se llama

así por la forma, textura y disposición de las rocas -piedra laja- que

sostienen y al mismo tiempo adornan las paredes del impresionante abismo que

los millares de siglos han dejado como huella del paso del rugiente río

Guáitara (en kichwa huayta o wayta flor o ramillete de flores) o Carchi (lengua

situma) o Pastarán (lengua de la etnia pasto) o Angasmayu (en kichwa, ankas,

azul; mayu, río. El kichwa no tiene la consonante g, ge).

Las familias nariñenses pobres o de

clase media ahorraban todo el año para esa peregrinación. Para las de Sandoná

eran tres días. Hoy la distancia desde mi pueblo natal hasta ese destino se la

cubre en tres horas como máximo, o algo menos. En ese tiempo, sin carretera

Panamericana, el recorrido comenzaba a la una o dos de la madrugada y

finalizaba alrededor del medio día. Por razones del trabajo de mis padres en

las plazas de los mercados de Sandoná (sábados) y de Ancuya, Consacá o Linares

(domingos), en donde participábamos en la medida de las fuerzas de nuestra

edad, siempre salíamos de martes a jueves, ya que el lunes quedaba para la

preparación de la romería y los viernes había que alistarse para el trabajo del

siguiente fin de semana.

Varias eran las angustiosas

incomodidades de la ansiada romería: la madrugada del viaje; el polvo de las

carreteras, todas destapadas para esos tiempos; los gélidos territorios del sur

de mi departamento que debíamos atravesar comenzando por los de Yacuanquer. El

paso por los municipios y la sabana de Túquerres y Guachucal, y la llegada a

Ipiales, estaba siempre invadido por las corrientes del volcán Azufral y las de

los nevados Cumbal y Chiles. Viajábamos en buses destapados tipo escalera –hoy

conocidos como “chivas”, que eran los únicos, entonces- y el viento helado

traspasaba de costado a costado las bancas del bus, por arriba, por abajo y por

el medio. Temblaban manos, cabeza y pies, a pesar de nuestras ruanas y ropas

abrigadas. Constantemente había que frotarse las narices, las orejas y las

manos, moviendo las piernas, sentados en las bancas horizontalmente

atravesadas, de a siete personas en cada una.

patrimonio de toda la población: La Fátima, en honor a la Virgen de Portugal,

era uno. La Vallena, fue bautizada así por los sandoneños. Sus dueños eran una

señora muy, pero muy gorda y don José Delgado (apodado “Tarqui”), el chofer y

su esposo, muy flaco. Siempre se sentaba al lado de él, junto a la palanca de

los cambios. En los descensos prolongados, sostenía muy seria con su mano

izquierda el pomo de esa palanca, por seguridad. Cuando a don José le pedían arrastre

con la mano en alto, y ella no quería llevar a algún pasajero o el bus estaba

completamente ocupado, -¡Va llena!- dizque les gritaba. La Chauchilla

–automóvil-, verde, debía su nombre a un fruto del mismo verde del carro. Las

chauchillas aún se cultivan en los corregimientos de Santa Rosa y Santa Bárbara

(antes resguardos indígenas), ubicadas en las faldas del volcán Galeras y se

utilizan para enriquecer algunos guisos

de la gastronomía sandoneña. El Empuje y vamos –automóvil- debía su nombre a la

frecuencia con que había que “arrancar” el motor, con el previo esfuerzo de sus

pasajeros. El San Miguel por la devoción de su dueño. Había otros más; todos

personalizados con el nombre que su dueño o la población los hubiera bautizado.

Yo, como distinguía el “ruido” del motor de los que más utilizábamos, sabía

cuándo el bus que nos transportaría se acercaba a nuestra casa, en esas

madrugadas de puertas cerradas.

benigno, con una temperatura promedio de entre 18 y 19°C y una altura de 1848

msnm. Ya señalé que por esta razón, el frío de los vientos de las carreteras en

la madrugada era una incomodidad intensa. Si agregamos la del polvo de las

carreteras destapadas y la tempranísima madrugada, la aventura del viaje se

convertía en sacrificio. Sin embargo, lo que lo transformaba en un terrible

martirio era el pensamiento angustioso de la cercanía de los vómitos por los

mareos propios, o de los otros pasajeros que aceleraban la llegada de los

propios.

Lajas no comenzaron en el pasado siglo XX, ni siquiera en el XIX sino antes.

leyenda

había iniciado el 15 de septiembre de 1754, fecha actual de la fiesta de

Nuestra Señora de Las Lajas (J. Mejía y Mejía, 1966).

indígena, descendiente del cacique del ahora llamado municipio de Potosí, María

Mueses de Quiñones, le fueron ocurriendo una serie de hechos inexplicables

racionalmente hablando: ella trabajaba en el servicio doméstico en la casa de

la familia de Juan Torresano en Ipiales, hoy a 11 o 12 Km de Potosí por

carretera, aproximadamente. Conseguido un permiso de su patrón -que en esos

tiempos se llamaba amo y a los trabajadores criados-, cierto día María sale a

visitar a sus parientes a Potosí, en un trayecto que debe recorrerlo a pie.

atraviesa el vórtice de años geológicos del rugiente Guáitara y para su visita,

María debe pasarlo por un rústico puente, como serían la mayoría por aquellos

años. También era tradición para esos tiempos, que en ese escabroso sitio

habitaba Satanás y a veces se aparecía y se cargaba a alguno de los

transeúntes. Ese día, faltando poco para que María llegara al Guáitara, a unos

400 ó 500 metros, se desencadena una violenta tempestad. Ella trata de ponerse

a cubierto en la gran cueva que el río había horadado en media peña en su

margen occidental. Angustiada, comienza oraciones invocatorias a la Virgen del

Rosario –devoción propagada en Ipiales por los dominicos, a cuya esfera estaba

encargada la vida religiosa de la región para esos días-, pidiéndole que la

librara de Satanás. Siente de pronto que alguien le toca la espalda y observa

que la tempestad se calma. Con temor, voltea a ver quién es y no ve a nadie.

Sale despavorida hacia su pueblo, guardando discreción. En aquellos tiempos

inquisitoriales no se podía propagar escándalos, según orden de los Autos de

Buen Gobierno coloniales de cada región -semejantes a nuestros códigos de

policía, pero bastante más estrictos-, y mucho menos provocarlos en algo

tocante a lo religioso.

la casa de los Torresano. Vive en su Potosí, sale por algún motivo a Ipiales,

cargando a la espalda –amarrada con su pañolón- esta vez a su hija Rosa,

sordomuda de nacimiento. Llegada nuevamente a la cueva del Guáitara, se sienta

a descansar un momento. En esas advierte que su hija sordomuda, trepando por

las piedras de la cueva, le grita “mamita, vea esta mestiza que se ha despeñado

marcando (regionalismo por cargando) a un mesticito y dos mestizos a los

lados”. Ella no ve nada pero con el susto de oír hablar a su hija por primera

vez en el mismo sitio donde ya había tenido otra sorpresa antes, echa a la

espalda a su hija, la “amarra” con su pañolón (chal de paño o chillo de las

mujeres, el de paño era de mayor condición económica) y sale al camino. Al

parecer la niña no volvió a hablar, porque al llegar a Ipiales donde sus

antiguos patrones, éstos no le creyeron y antes bien se burlaron de ella.

iba ganando y cuando Rosa le gritó “mamita, mamita, la mestiza me llama”, la

pobre María con el poco valor fingido que le quedaba, le impuso silencio a su

hija y apuró el paso hacia su casa. Ahora sí contó a vecinos, amigos y

familiares el suceso. Su residencia se llenó de curiosos. Pasados unos días se

perdió Rosa. No la encontraban en ninguna parte. Como último recurso María se

fue sola a buscarla a la cueva del Pastarán (Guáitara). Allí la encontró a los

pies de la Señora blanca, jugando con el niño, que se había desprendido de los

brazos de la Ella. María se postró de hinojos en señal de recogimiento y

agradecimiento y desde ese día llevaron velas de sebo y flores a la cueva con

Rosa.

inicial, quedó ignorado, según la tradición. Tiempo más tarde, Rosa enfermó

gravemente y murió. María salió con el cadáver a la cueva de la Señora a

hacerle el reclamo con el ingenuo recuento de las velas y flores que Rosa y

ella le habían traído en obsequio y le pedía que a cambio de esto le

restituyera la vida. Y el milagro se dio. María, feliz por el acontecimiento,

se apresuró a Ipiales a casa de los Torresano a contarles el hecho. Era de

noche. Estos le abrieron y también se asombraron, pues habían conocido la noticia

de la muerte de Rosa. A esas horas, cerca de la media noche, se aventuraron

donde el cura, a golpear sus puertas.

Padre Villafuerte desde adentro.

–respondió don Juan Torresano.

del cura a María, preguntas que ayudaba a contestar don Juan, en una charla que

se extendió hasta la madrugada. ¡La Virgen del Rosario aparecida en las breñas

de nuestro Guáitara!

María, que si nos estás mintiendo, te echaremos al río – dizque le dijo el

cura.

vamos.

campanas y se convocó a los vecinos que llegaron provistos de velas, palos y

machetes para apartar los matorrales. A las seis de la mañana estuvieron en Las

Lajas, distante alrededor de 9 Km. ¡Asombro y júbilo: la imagen de Nuestra

señora del Rosario se encontraba impresa en la roca viva! Era el 15 de

septiembre de 1754.

Las Lajas, nuestros padres nos dejaban al cuidado de una persona mayor junto

con todos los petates propios de una peregrinación. Se llevaban desde ollas

para la cocina. Los cuyes se asaban el día anterior y nuestra madre los

compraba a La Pina, tía abuela vecina a quien le decíamos la mamita Pina

–Josefina López- por el cariño que nos tenía. Ella los criaba en su cocina

alrededor del calor del fogón y con las hojas de los plátanos de su inmensa

huerta –que era mi universo entonces-, con hojas de caña, que las traía del

campo su hermano –nuestro “papá” Genaro López, hermano de Pina- con las hojas

del “capacho” o “catullo” o “catul” que envuelve al choclo tierno y con los

residuos de las frutas, verduras, hortalizas y otros vegetales que ellos y

nosotros consumíamos a diario, en una sabia mezcla de alimentos balanceados

para esos deliciosos roedores.

a mi madre, porque el trabajo era muy dispendioso: después de sacrificarlos

apretándoles la cabeza entre las dos mandíbulas, había que pelarlos ahí mismo

con agua muy caliente. Cuando eran varios se debía tener varias ollas. En

seguida se les rajaba con mucho cuidado por el vientre para sacarles las

vísceras y no reventar la hiel, porque se perdía el cuy. El hígado y el

corazón, La Pina nos los asaba por aparte y nos los repartía a mis hermanas

-Laura, la mayor y Concha, la menor- y a mí, durante la tarde anterior al

viaje. Sin embargo la menor por su escaso apetito, y menos para lo que fuera

carne o similar, casi nunca los comía y me los regalaba.

tecnologías sencillas en asaderos comerciales. En aquellos tiempos asar un cuy

era un asunto complicado, y aún lo es en los hogares del campo. Después de “la pelada”

que he señalado y una vez lavado, había que meterle una vara más o menos larga

–“chuzo”, se le llama aún- desde la abertura de entre las patas (agrandada)

hasta la boca y se lo acercaba al fogón dándole vueltas lentamente. Muy cerca

debía disponerse de un recipiente pequeño con la sal, los cominos molidos en la

piedra de moler y una pizca de ajo y “achote”, disuelto todo en aceite o

manteca. Esta mezcla de condimentos se la untaba al animal con una brocha de

cebollas largas, para adobarlo de tanto en tanto, antes y durante el asado.

Cuando eran varios como para ese viaje, mi madre y La Pina asaban un cuy en

cada mano, arreglándoselas para el adobamiento. Ambas casas se llenaban del

aroma de esa carne asada y uno corría a ver los animalitos preparados que los

iban amontonando en hojas de plátano soasadas, donde se los llevaría en el

viaje. Era muy duro pensar que sólo al día siguiente se los podría disfrutar.

preparaban el día anterior eran los pollos o las gallinas, cocidos en salsa de

maní molido o en “hogado”. Hasta hoy, la primera se prepara previamente. Se

mezcla, en un poquitín de agua, el maní tostado pulverizado antes en la piedra

de moler –la mama y la guagua, hoy en licuadora-, y a la mezcla se le adicionan

cebollas finamente picadas. Esa mezcla se refríe a fuego lento y se le agrega

sal al gusto. En esta salsa se terminan de cocinar los pollos o gallinas,

agregándole suficiente agua (también sirve para otras carnes). Cuando el

consumo va a ser inmediato, opcionalmente también, en este guiso se pueden

cocinar las papas –para consumir pronto- y terminar de hacerlo con las yucas.

esencialmente con tomates llamados de carne o de aliño, cebolla finamente

picada, mínima agua, el tanto de una cucharada o dos de aceite –en aquellos

tiempos, manteca de cerdo- y sal. Opcional, se le puede agregar mínimo, mínimo

ajo molido en piedra o finísimamente picado y cilantro también picado. Todo se

fríe a fuego lento. Ahí se cocinan o se terminan de cocinar las gallinas o los

pollos o ambos, agregando agua según sea necesario. Aún se usan estos

condimentos. Opcionalmente se puede hacer lo mismo que en la anterior receta,

con papas –si se consumen pronto- y yucas.

carne de cerdo frita, aliñada según las herencias de sabiduría en los gustos y

sentires de cada ama de casa. Además, víveres propios de nuestro clima como

yucas y plátanos verdes tanto crudos como cocinados. No podían faltar ni el pan

ni la panela. Ni el café, tostado y molido en casa, y muchas veces cosechado en

la huerta o en el “tajo” propio, minifundio familiar. Los huevos, las papas, el

arroz, el queso y la leche se compraban en Las Lajas.

frutas: de brevas o de guayaba o de mora o de naranja o de piña sola o de piña

mezclada con papaya o de leche con harina de arroz –manjar, lo llamaba mi

madre-. Para el manjar, había que moler el arroz en el molinillo. La harina

resultante se mezclaba con la leche y la panela en un caldero o en una paila y

se batía con paciencia y constancia y a fuego lento hasta que diera el “punto”,

que –en mi casa- sólo mi madre conocía. Había un etcétera muy grande en esto de

los dulces. También deliciosos el de chilacuán (en algunas regiones del norte

del país le llaman papayuelo), tanto como el de calabaza (vitoria en

Antioquia). Y muchos más. Todos se endulzaban con panela de Sandoná.

macerar o rallar las frutas. En otros casos cortarlas en pedazos o picarlas. Se

rallaba con un “arnero” –utensilio de latón acerado con salientes-. Algunos

había que cernir luego. Al rallado o al cernido o al picado se le mezclaba con

poca agua y con la panela picada. Se batía y batía y batía durante la cocción,

en un caldero, con un cucharón de palo y a fuego lento. En esos días tampoco

existían las fábricas de conservas y aunque llegaron con el tiempo y con las

nuevas tecnologías, los dulces –mermeladas o conservas se llamaron luego- se

siguieron preparando por mucho tiempo en los hogares. Aún hoy.

torta que le llamaba ponqué, una mezcla paciente de mantequilla de vaca batida

con la mano –no había margarinas aún, y ella jamás las usó para el ponqué

cuando aparecieron-, a la que agregaba poco a poco dos cucharadas de harina de

trigo por cada huevo que le rompía y que revolvía vigorosamente con su mano y

brazo cada vez. A veces ayudaba mi padre a amasar. En total eran 12 huevos por

libra de harina; azúcar al gusto, pulverizado en el molinillo; alguna esencia,

casi siempre de vainilla, uvas pasas o pedacitos de chilacuán cristalizados, y

luego todo al horno hasta el “punto” que sólo ella lo conocía, para el que se

servía de un cuchillo que le introducía.

mercado que se llevaba para ser preparada, como en cualquier paseo de campo de

tres días de hoy. No se podían olvidar tampoco las fundas ni las sábanas ni las

frazadas para hacer frente a las heladas noches del verano lajeño (altura de

2612 msnm en el santuario al fondo del abismo, pero de unos 2700 o más en el

poblado, donde dormíamos) con llovizna, viento y polvo en los ojos -como el de

Pasto- y el clima muy frío de nuestras montañas andinas.

Lajas y finalizada la espera, nuestros padres ya habían conseguido “la casa de

la Virgen”, de las multifamiliares que la Curia ponía al servicio de los

peregrinos pagando un alquiler por los días que durase la peregrinación. Casi

todos los sandoneños lo hacíamos por tres –dos noches- como dije. Las casas

estaban situadas en la parte alta, en el poblado. Constaban de dos o más

escusados –según su tamaño-, un patio que casi siempre daba al risco del

desfiladero, dos o más fogones. Cada casa tenía salones grandes y entablados,

para cada familia o grupo familiar. Para dormir, sobre el piso se colocaban

unos colchones que la curia alquilaba por noche, y se cubrían con nuestra ropa

de cama. Como no había acueducto, se debía recoger el agua desde una pila

cercana, cuyo grifo aún tiene la figura de un león que por la boca despide el

líquido. Esa agua viene desde el interior de la montaña sobre la que se

recuesta el poblado. Había algunas pilas más en otros sitios. Acarrearla era

una tarea de mi hermana Laura y mía, ella por ser la mayor y yo por ser el

hermano hombre. La vajilla se lavaba en el patio en ollas y platones. El agua

residual se derramaba hacia el risco. Hoy, en vez de Casas de la Virgen y

además de hoteles, hay residencias que son propiedad y negocio de particulares,

más o menos equipadas para estadías más confortables.

del fiambre que se había preparado el día anterior en nuestras casas. El bus se

detenía en algún recodo de la vía. Se almorzaba sobre algún prado silvestre,

debajo de un árbol. O se lo hacía ya en Las Lajas, dependiendo de la hora. Los

mareados, si habían podido dormir algo posteriormente y ya se sentían mejor,

también almorzaban. Sus padres les insistían. Los choferes “dejaban” un viaje

“de ida” en Las Lajas y, se devolvían, casi en seguida, con los pasajeros del

regreso de otro.

toda la familia bajaba al santuario por la interminable escalera de 262 gradas

en roca volcánica tallada que, desde el poblado, llevan hasta el fondo del

abismo, donde queda el santuario (262 sin contar las de las primeras plazoletas

y calles). Con esa misma roca tallada están construidas no sólo las escaleras,

muros, plazoletas y algunos adornos esculpidos, sino que también sirven como

piso de las calles y callejones. La anchura de los callejones escalares que

suben desde el santuario hasta la plazoleta María Mueses de Quiñones –que es la

mitad del trayecto, más o menos- es de aproximadamente 3 metros. Desde ahí

hasta arriba, o sea la otra mitad, su anchura tiene 4 m, más o menos. Las

plazoletas son mucho, mucho más espaciosas. Todo está construido con roca

volcánica labrada, al igual que casi todo el santuario (el resto con hormigón

armado), su puente de doble arco de la plaza que sirve de amplio y generoso

atrio y las bases que sostienen todo.

se hacía la acción de gracias en el santuario presidida por las oraciones de mi

madre y se comenzaba la fila para el Sacramento de la Confesión de todos los

familiares que ya hubieran hecho su Primera Comunión. Esta Confesión no era

obligada, pero era obligatoria para la Comunión de los dos días siguientes. No

hacerlo era un viaje en vano y La Virgen podría resentirse. Era más importante

que las de los primeros viernes escolares y casi tanto como la de la Primera

Comunión. Por esta razón lo más aconsejable era llevar por escrito la lista de

nuestros pecados, no fuera a ser que nos olvidáramos y que tampoco nos sirviera

de nada el viaje. Yo había aprendido a preparar la lista de pecados cuando hice

mi Primera Comunión, con mi abuela materna Laura Riascos viuda de Gómez, como

firmaba y se presentaba ella y quien había sido profesora de escuela.

final a este texto, un aporte anónimo a mi semanal columna periodística Desde

Nod me hizo encontrar otra alucinación. Se trata del libro Maravillas de la

Naturaleza, escrito por el fraile español, fray Juan de Santa Gertrudis

(Mallorca, España, 1724-1799), franciscano. En enero de 1757, se embarcó para

el Nuevo Mundo y acá permaneció hasta septiembre de 1768, cuando regresó a su

país, donde vivió hasta su muerte, también en Mallorca. En 1758 fundó el

poblado de Agustinillo, en el Putumayo, centro regional de su misión. Como en

sus relatos no da fechas, debemos suponer que su conocimiento de Las Lajas

ocurrió entre 1758 y algo antes de su regreso en septiembre de 1768 y, como

veremos más adelante, preferiblemente al inicio de su acción misional, quizá

fines de 1758 o inicios de 1759.

Colombia, se dio a la tarea de reeditarlo. Actualmente se encuentra también en

internet . En el prólogo, de Juan Luis Mejía (ex Ministro de Cultura de

Colombia y actual rector de la Universidad Eafit de Medellín), señala que el

autor debió haberlo escrito con posterioridad a 1771, citando a Jesús García

Pastor, prologuista de la primera edición (1956). Éste escribió el

texto-discurso como requisito para su ingreso a la Academia Colombiana de

Historia.

escribió sus memorias, buceando en el mar de los recuerdos ya muy trasnochados

y necesariamente mezclados. No faltan constantemente, numerosas contradicciones

y errores, incluso en asuntos de mucho bulto”. Pero además, según Santa

Gertrudis mismo, él no tomó apuntes para el libro sino que lo escribió de

memoria y por insistencia de sus amigos. Pienso que, aunque no llevara un

diario de manera precisa, sí debió basarse en los apuntes para los informes

misionales que periódicamente debía presentar a sus superiores eclesiásticos o

en copias manuscritas de los mismos informes, que seguramente debería haber

llevado.

comienzo del llamado Descubrimiento y de la Conquista, con una fantasía

desbordada en lo que “veían”, mezclada con esa nueva realidad, para ellos

alucinante. Asegura que alcanzó a ver –y los describe con precisión- pilosos o

alabardes, seres vivos que de medio cuerpo hacia arriba eran criaturas humanas y

hacia abajo fieras con vello. Con su espíritu de misionero católico, no

alcanzaba a decidir la cuestión teológica de si los pilosi o pilosos debían o

no ser bautizados. Él estaba por el sí (porque su parte superior era humana),

aunque lleno de dudas, por falta de consulta a una alta autoridad eclesiástica,

impensable en esa inmensa región selvática del Putumayo.

que poseen un pie de cabra. Otros tienen las pantorrillas adelante. En otros,

el talón es la punta del pie y así caminan. Si se presenta alguna duda

sobresaliente, la dirime con la enseñanza de la Biblia. Está convencido de que

todos los indios en general pertenecen a la 13a tribu de Israel, de la que no

se tiene conocimiento. Deduce que los monolitos de San Agustín (en el hoy

Departamento del Huila) corresponden a obispos católicos con sus ornamentos

–que también describe minuciosamente- acompañados de frailes franciscanos.

Concluye que el demonio esculpió los monolitos porque “los indios no tenían

fierro”, para labrar. Hubo sitios en los que dice que leyó las oraciones de su

breviario con la luz de las luciérnagas.

su amigo, fray Mateo, que había visto un alabarde guagua, y así lo señala

(guagua equivale a crío en kichua, idioma madre de la lengua ingana, hablada en

una parte del Putumayo) porque sólo tenía siete cuartas de largo. Los alabardes

eran inmensos. Al fraile lo salvó huir –contaba el presunto Mateo-, porque el

alabarde guagua estaba sin su madre en ese momento.

exhaustivo observador de otras realidades, digamos más reales y desconocidas en

Europa, entonces: la piña, su forma su textura, sus sabores; el coco, etc.;

muchas plantas, valles, montañas, cerros, hondonadas, ríos y quebradas, en

general paisajes. Es un cronista asombrado por el, literalmente, Nuevo Mundo.

También narra muchos casos de lo que podría llamarse una nueva picaresca, una

latinoamericana, heredera de la española, de la del Lazarillo de Tormes, quizá

tatarabuela y madrina de toda nuestra corrupción actual.

quizá por dos corrientes literarias: la una que agonizaba y la otra que se

abría paso. La de los primeros cronistas, con su imaginación al servicio de los

mitos populares europeos, gentes duras y poco ilustradas en general. Los otros,

que vienen bastante más tarde, son personajes más cultos, que llegan también

para asombrarse, que reseñan la naturaleza de manera más “objetiva”, si se me

admite el término. Algunos, como Mutis y Humboldt, la describen de manera científica.

realidad y la fantasía sus asombros, también conoció personalmente Las Lajas y

estuvo en el templo de la Virgen, como veremos. Hasta ahora, parece que es la

referencia escrita más antigua de La Virgen de Las Lajas.

crónicas de Fray Juan de Santa Gertrudis

hablar de La Virgen de Las Lajas es cuando apenas arriba a Pasto, vía Taminango

(actual norte nariñense), por lo que todo indica que esa es la primera vez que

pisa esta ciudad, ya que ha desembarcado en el Caribe, en Cartagena. Cerca del

convento franciscano de Pasto (que aún existe) hay una señora enferma de

hidropesía –doña Antonia España-, esposa de don José Jurado. Su yerno –don

Manuel, así sin apellido- ha hecho una promesa de visitar a la Virgen con su

esposa, la hija de los Jurado España. No ha podido hasta entonces realizar su

promesa porque, desde Pasto –a cuatro días en caballo-, los sacerdotes o le

cobran mucho dinero o no quieren. El cura de Ipiales –en cuya parroquia se

encuentra- está muy viejo y no acepta.

Juan se informa con un clérigo llamado don Melchor, Comisario de la Cruzada.

Don Mechor le dice que “está dicho santuario en despoblado cosa de legua y

media del pueblo de Ipiales [1 legua equivale a 5 Km, más o menos], y la Señora

que se venera es en traje de Concepción, [subrayado mío] y ella misma apareció

en una laja, y de ahí tomó la denominación de la Virgen de Las Lajas”. El

cambio de advocaciones de La Virgen que, supuestamente, le fijó don Melchor,

jamás lo corrige fray Juan. Parecería rara esta confusión de advocaciones entre

la Virgen de La Concepción y la del Rosario para un clérigo trajinado, y más en

esos tiempos. Pero recordemos que él narra los sucesos de memoria, claro que

apoyado en sus informes misionales según creo, pero éstos son un poco más

generales.

los entrecomillados que se han tomado del texto de fray Juan para esta crónica,

son literales, conservando los usos y giros que en él aparecen, a pesar de que

algunos no nos suenen muy bien en estos tiempos.

le informa que del otro lado de la banda del río en donde está La Virgen, hay

un pueblecito indígena que se llama Potosí –hoy municipio- del que le cuenta su

origen: “… En la revolución que hubo en la provincia de los Pastos, se retiró

allí esta gente, y quitando un palo que servía de puente para pasar el río

Guáitara, quedó esta gente ignorada por muchísimos años. Ellos eran gentiles y

gentiles se conservan, y el demonio los tenía ilusos con sus idolatrías que

tenían; y cauteloso de conservar y perpetuar allí su culto, y adoración, y que

nunca entrase allí la luz del Evangelio, arbitró la traza de aparecerse en una

forma horrorosa a todos los que querían acercarse a bajar al Guáitara, y si

iban a caballo, se les ponía sentado en la grupa. Era esto de manera, que

atemorizada la gente no había quien se atreviese a ir al dicho paraje”.

Melchor, sobre el descubrimiento de la imagen por las gentes del pueblo: “Pero

de unos años a esta parte hubo una persona devota que retirándose a esta

soledad a ejercitarse por algunos meses en vida austera y penitente, hubo de

reparar que en medio de esta laja se veía como un bosquejo muy delicado de la

figura de la Virgen de la Concepción [subrayado mío]. Ello hubo de comunicar, y

desde entonces empezó otra vez a frecuentarse el lugar, divulgándose por todas

aquellas provincias circunvecinas el prodigio, y desde entonces dejó de

aparecer el enemigo, ni ha vuelto a espantar a nadie que vaya o venga por allí…

(…)… La Virgen ha ido perseverando su obra, y con el tiempo se ha formado en la

dicha piedra la imagen de realce con mucha perfección, y con ello ha ido

aumentando la devoción y las romerías a visitarla, y ha hecho varios milagros”.

en su alucinado asombro, pero también describe lo que observa –como siempre-

con la ayuda de cálculos mentales para los que utiliza unidades de medición de

la época y, aunque no alcanza a realizar la medición real, la manifiesta “a ojo

de buen cubero”. Otras veces lo hace con pedagógicas comparaciones. Así trabaja

el resto de los diferentes relatos de sus crónicas. No se escapan de su

escrutador ojo ni seres ni formaciones geológicas de esa agreste naturaleza.

Pero también otras veces, como el creyente católico, católico español y clérigo

que es, narra como de lejos las tradiciones que ve y escucha, pero tampoco se

atreve a descartarlas. Combina lo objetivo con su tradición cultural católica

europea-española y con sus impresiones personales. A las anteriores citas

sumemos este ejemplo: “… En la Peña pues delantera de nuestro rancho, que forma

un taco, del mismo gotearle humedad, se ha ido formando de grosura del agua una

figura como un hombre que va a caballo. Y por allí es vulgar creencia de la

gente que aquello es el demonio que antes aparecía a los que iban por allí, y

que la Virgen lo tiene ahora allí clavado en la peña para que no pueda venir

más a espantar a nadie como hacía antes”.

encuentra la imagen, dice: “Como este derrumbe de lajas está sin orden, sólo

con la Divina Providencia pudo ponerse la laja en que está la Virgen en medio

de todas, formando un cuadro llana y lisa que parece formada al propósito de un

perito maestro. Ella tendrá de grueso cosa de un palmo (hoy se tasa el palmo en

20,873 cm); de ancho tendrá seis varas, y de alto nueve o diez (el valor de la

vara podía variar entre 768 cm –v. de Teruel- y 0.912 m –v. de Alicante. El

acuerdo actual es de 80 cm). A la parte de abajo está esquinada, pero arriba

está cortada en arco. Ella está perfectamente parada, y por detrás nadie sabe

cómo está trabada al pie sobre varias lajas. Con mezcla se le ha formado un

altar en que se le dicen las misas, y de un lado y otro hay varios tiestos

clavados a propósito en que le conservan luz mucho tiempo de esta suerte”.

descripciones de las costumbres, cultivos, etc., es bastante “objetivo”, como

dijimos. Pero para otras se confunde en su nube de recuerdos; en Las Lajas le

ocurre esto con otro sitio quizá para él similar. Dice: “… y llegamos al pueblo

de Las Lajas que llevo ya apuntado. Esta gente tiene muchos manzanares.

Nosotros nos paramos en una casa, y hallamos una india vieja con una partida de

niños y niñas. Ella tenía varios costales llenos de manzanas muy bellas. Ello

le compramos dos pañuelos llenos por tres reales, y fueron sabrosísimas, porque

estaban bien sazonadas y maduras”. Quien haya ido por estos tiempos, jamás ha

visto manzanares en esos riscos ni siquiera en las tierras menos quebradas de

la parte alta de Las Lajas. Del mismo cultivo habla que lo tiene Potosí: “Está

este santuario en la mitad de la bajada para el puente del Guáitara, y como los

indios del pueblo de El Potosí saben que de continuo van a ver a esta Señora

mucha gente, todas las tardes salen por aquellas lomas a ver si hay gente. Y

preguntan si hay misa, y en habiendo vienen a oírla desde aquellas peñas. Con

esto logran que la gente varios se determinan y pasan al pueblo a comprarles

manzanas, que ellos las conservan para este fin todo el año, y no van caras.

Cuarenta dan por medio real. El segundo día de haber llegado pasamos allá y

trujimos cuatro pañuelos llenos”. Me di a la tarea de averiguar a personas muy

mayores a ver si, entre las brumas de sus reminiscencias, recuerdan que alguno

de sus antepasados les hubieran hablado de estos cultivos. Hasta donde pude hacer

mi averiguación, nadie recordó que en alguna época hubiera habido cultivos de

manzanares en Potosí.

hablan linga. Quizá quiera decir que su lengua era el inga o ingano, que la

hablan hasta ahora algunas comunidades no de allí sino de la región del

Putumayo –donde misionó fray Juan-, que es un dialecto del Runashimi, o kichua

ecuatoriano, una vertiente del idioma del imperio del Tahuantinsuyu o inca, que

se extendió hasta el sur de Colombia. Los indígenas de Potosí debieron hablar

kichwa del invasor y la lengua pasto –hoy perdida- que se habló en la región,

quizá con algunas características locales incaicas, pues habían pertenecido a

ese dominio, por conquista, hasta la llegada de los españoles. Manzanas, sólo

al sur del hoy Perú y en Chile.

después del necesario reconocimiento de la región de Potosí por su gente, fue

él en persona a verificar si la

benignidad del sitio era tal como se la describían: “Como les hablaron en su

lengua linga, que es la general del Perú [subrayado mío], presto contándoles lo

que en el poblado pasaba, los redujeron a sujetarse al cura de Ipiales, el cual

quiso ir allá, y fue. Los bárbaros lo regalaron de lo que ellos allí tenían, y

el cura viendo el clima tan benigno de aquel paraje, dijo: Yo aquí he

encontrado un Potosí. Y de este dicho empezó a llamarse este pueblo El Potosí.

El tomó a pechos esta empresa, y les puso indios prácticos de la doctrina

cristiana, y ya catequizados y se bautizaron. Dióles ovejas y carneros, y la

han ellos multiplicado tanto, que hoy día está con mucha abundancia. Lo que más

allá ha prevalecido son los manzanos que hay con mucha abundancia, y dan las

mejores manzanas de todo el Perú [subrayado mío]”.

escrito que los peregrinos acostumbraban a dejar a La Virgen, “con tinta o con

carbón”, fray Juan también le escribió el suyo. En mi infancia se lo hacía en

un cuaderno del santuario, o en un papelito que se introducía entre los

resquicios de las rocas o en placas, generalmente de agradecimiento, que se han

ido pegando a los muros forrados en roca volcánica labrada que adornan la

interminable escalera que baja hacia el santuario. El de fray Juan dice:

complementaria

es menos romántica, aunque tiene mejores indicios y evidencias históricas:

Corregidor Diego López de Zúñiga promulgó en Quito una cédula real sobre el

impuesto de las alcabalas que desató fuertes protestas populares por lo cargado

del gravamen. Al parecer, entre algunos sacerdotes y clérigos con gran sensibilidad

social, también se presentaron protestas de apoyo a la población, por lo

abusivo de las cargas. Estos sacerdotes y clérigos fundamentaban su causa en la

teoría del tiranicidio que había sido formulada por el padre Juan de Mariana

(1536-1623), jesuita español.

planteaba era “Si el príncipe oprime a la República y no es posible la reunión

de las Cortes o Asamblea Nacional, es mi parecer y criterio que cualquiera de

los ciudadanos en nombre del pueblo tiene derecho a matar al tirano desde el

momento en que se han hecho intolerables y evidentes los crímenes del tirano”

(cita de Los pecados de la Iglesia en Colombia de Álvaro Ponce Muriel que a su

vez es una cita de Salom F. Nicolás, Raíces teológicas de nuestras instituciones

políticas, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibañez, Bogotá, 2000, p 144) .

alma delicada y sensible, contrario a las injusticias generadas desde el poder

de los poderosos locales, entre los sacerdotes inconformes se encontraba el

dominico Fray Pedro Bedón, quiteño de treinta años de edad, de familia

distinguida, pintor reconocido, quien había hecho sus estudios sacerdotales,

humanísticos y de pintura, en Lima. Al parecer fr. Pedro criticó públicamente

la imposición de las alcabalas y, peor aun, se reafirmó en la teoría del

tiranicidio, con lo que acrecentó la protesta, porque al parecer gozaba de

mucho ascendiente entre la población humilde. Como era de esperarse, el

gobierno local lo convirtió en su enemigo y, en vista de la principalía del

personaje, decidió deshacerse de él obligándolo al destierro de Quito, incluso

fuera de los límites de la antigua audiencia y cancillería. Para evitar el

escándalo y con la anuencia de sus superiores se trasladó al convento dominico

del Santo Rosario (hoy Universidad del Santo Rosario, o Universidad del

Rosario) en Santafé de Bogotá y luego al convento de Tunja entre los cuales

estuvo desde los primeros días de 1593 hasta 1598 cuando regresó a su ciudad

natal. Tanto en Santafé como en Tunja existen comprobadas obras suyas en las

instituciones dominicas.

Quito, como se dijo, en 1556 y murió en su ciudad el 27 de febrero de 1621.

Fueron sus padres Pedro Bedón y Juana Díaz de Pineda, hija del capitán Gonzalo

Díaz de Pineda, vecino de Pasto. Se cuenta que fr. Pedro era muy devoto del

rezo del Rosario y por tanto de Nuestra Señora de esa advocación, que es la que

se encuentra plasmada en Las Lajas, muy parecida a la Virgen de La Escalera

(Quito), esta sí con certeza pintada por él. De acuerdo con lo que se dice por

sus contemporáneos, se sabe que era un hombre muy dinámico pero austero consigo

mismo. Al regreso de Lima de sus estudios y ordenación sacerdotal, se dio a la

tarea de organizar una casa de estudios en su comunidad (un convento seminario)

en su ciudad, Quito, donde él también sería profesor, y al mismo tiempo se

ocupaba de organizar coordinar cofradías de diversas devociones para los

seglares.

Santafé de Bogotá, el padre Bedón debió estar pasando por Ipiales a comienzos

del año 1593, y seguramente debió hacer una escala de descanso reparador en la

vecina población de Pupiales, donde la congregación dominica tenía un convento,

porque aún no existía el de Ipiales, y debió ser una muy buena escala ya que se

encontraba fuera del territorio quiteño y empezaba la Nueva Granada, otra

jurisdicción, donde sus malquerientes no podrían hacerle daño.

objeción a la posibilidad de que hubiera sido el padre Bedón el pintor de la

imagen de Nuestra Señora de Las Lajas, si éste habría querido desviarse

voluntariamente de su camino para conocer la piedra laja y enamorarse de ella

para pintar a la Virgen. Algunos opinan que no, por lo lejano y agreste del paraje

y porque iba de huida. Hay que saber que desde Pupiales hasta Ipiales, en el

día de hoy y por carretera, hay unos 7 Km. aproximadamente, más la distancia

que por carretera hay hoy entre Ipiales y Las Lajas (9km, por carreteras de hoy

ambas distancias). Con los atajos propios de los caminos de esos tiempos

podríamos inferir una distancia total de 15 o 18 Km, más o menos, o sea una

jornada de tres o cuatro horas de camino en cada viaje sencillo y seis u ocho

doble, sin contar con el acarreo de la logística propia para pintar en

semejante breña, aunque podría pensarse que fr. Pedro podría haberse hospedado

en la casa cural de Ipiales, regentada por un dominico. Adicional a aquello y

según Mons. Justino Mejía y Mejía (1966), Las Lajas como poblado no empezó a

existir sino sólo hasta 1771, cuando se edificaron las dos primeras viviendas

para abrigo de los peregrinos, según documentos.

inconvenientes, me atrevo a opinar que él, el padre Bedón, sí podría haberse

determinado a ejecutar la obra y haberla pintado. A favor de esta opinión

pienso que está su fuerte y dinámico temperamento en primer lugar, su acentuada

devoción a Nuestra Señora del Rosario en segundo, y tercero, porque realmente,

como señalé, ya las autoridades civiles de Quito no tenían jurisdicción sobre

él en ese sitio de la Nueva Granada. Sobre su estadía durante el tiempo de la

pintura, podría argüirse que pudo haber sido hospedado por gentes de buen

corazón, que abundan en esas tierras, y más al saber sus intenciones artísticas,

por la acentuada religiosidad de toda la tierra sureña.

hasta mediados de 1754 se hace visible o pública la imagen, o sea después de

más de 150 años de la supuesta pintura de fr. Pedro, en un camino que era, no sólo

de uso público, sino muy frecuentado? Esta pregunta es más difícil de

contestar. Otra pregunta también difícil de responder: ¿cómo subsistió la

imagen sin desmejorarse, por más de 150 años expuesta a la intemperie?

Consideración adicional: según documentos de la época (Mejía y Mejía, ibíd.,

pág. 47), para ese tiempo toda la región de Ipiales estaba sometida a un

período de lluvias constantes hasta el punto de que ni siquiera se podían

fabricar adobes “porque no se secaban nunca”. También podría pensarse que el

padre Bedón pudo haberla pintado de regreso hacia su Quito natal y cabrían las

mismas consideraciones anteriores a excepción de la de la huida.

ubica el santuario y su construcción fue objeto de años de esfuerzos y enormes

cantidades de dinero, en su totalidad donadas por la población creyente de

peregrinos que ha llegado a aportarlas desde los alrededores del Dpto. de

Nariño y aun desde otros países.

capilla de madera con techo de paja (con miras a levantar otra mejor, más

tarde) que la dirige el padre Villafuerte ayudado por los diferentes peregrinos

que empiezan a llegar en crecido número a los pocos días del 15 de septiembre

de 1754, o sea de la aparición pública de Nuestra Señora, según la tradición.

Pero el padre Villafuerte fallece antes de dar principio a su obra y lo

reemplaza interinamente fr. Bonifacio Garzón (dominico) con quien parece que no

ocurre nada. A éste le sucede fray Luis Herrera (también dominico) en

propiedad.

sustituir la capilla existente por otra de cal y ladrillo. Pero el 27 de

septiembre de 1769 se seculariza la parroquia de Ipiales, los dominicos deben

dejarla al clero diocesano y la parroquia es entregada al curato del Padre

Manuel de Salazar y Santacruz. La supuesta razón es que Ipiales ya es una

parroquia madura. A los dos años (1771) aparecen construidas las dos primeras

casas del nuevo caserío para peregrinos en Las Lajas, con un cobro para la curia

por el albergue. En 1835 aparecen tres familias con casa de habitación propia,

además de algunas más para peregrinos. A comienzos de la década del treinta del

siglo XX, ya es un corregimiento –con su corregidor allí- de 300 habitantes

distribuidos en 45 familias “pertenecientes en su totalidad a la raza blanca”,

según Mejía y Mejía (ibíd.).

Padre Herrera sucede un hecho curioso: Manuel de Rivera se presenta como un

ciego al que Nuestra Señora le ha hecho el favor milagroso de restituirle la

vista, según le manifiesta a fr. Luis, y le pide que le conceda el encargo de

andar por las regiones del sur de la Nueva Granada y por Quito solicitando

limosna para construir el templo a lo que accede Fr. Luis. El Ciego Rivera–así se

lo conoce hasta hoy-, al parecer sí se dedica a pedir para el templo pero no

rinde cuentas y por eso el síndico de la parroquia de Ipiales, Manuel Fernando

Zarama, eleva una solicitud al Obispo Ponce y Carrasco para que se las pida,

pues parece que había llegado a saber que el buen ciego no andaba en pasos

claros en Caranqui (Ecuador, territorio llamado Quito en ese tiempo). El obispo

ordena (22 de noviembre de 1769) al cura de Cumbayá (Ecuador), Januario

Montesdeoca, que le recoja la licencia de petición de limosnas y le pida

cuentas al Ciego. El resultado: “cargo 569 pesos con 4 reales; descargo, 368

pesos con 7 reales; saldo en contra de Rivera, 200 pesos con 7 reales” (Ibíd.).

El ciego apeló la liquidación “porque (las cuentas) no estaban a su satisfacción”

y solicitó nueva licencia ante el Obispo Ponce y Carrasco y obtuvo ambas cosas.

El 20 de diciembre de ese año el notario episcopal Manuel Miguel Álvarez de

Salinas revisó las cuentas con este resultado: cargo 367 pesos con 4 reales;

descargo, 388 pesos con 4 reales; saldo a favor de Rivera, 21 pesos con 5

reales. El síndico Zarama vuelve a la carga y manifiesta a Su Señoría

Ilustrísima (Ponce y Carrasco) que Rivera en 5 años no ha hecho el menor aporte

para el templo, que no es necesario que el ciego ande pidiendo limosna en otras

regiones aun en Guayaquil, sino que, quitándole su licencia, se centralice la

recolección de las ofrendas en Las Lajas mismo, porque las romerías son

inmensas y generosas y se necesita un capellán para que se encargue de las

ofrendas y de la construcción, como posteriormente se hizo.

levantó una escultura de tamaño humano en uno de los recodos de los cientos de

escaleras de roca labrada que hay en el camino peatonal hacia el santuario y las

gentes le rendían gran reconocimiento, hasta que el ciego cayó al Guáitara.

Esto me cuenta mi amigo Miguel Garzón: “…Deseo comentarle, con respecto al

“Ciego Rivera” que su estatua elaborada en yeso y después pintada al

bronce, por el gran escultor Marceliano Vallejo, oriundo de El Contadero

[Nariño], ya no existe donde permaneció durante mucho tiempo, por cuanto un

fuerte aguacero que cayó, ocasionó un deslizamiento de tierra, precisamente

donde se encontraba el monumento. La avalancha desprendió la base sobre la que

se encontraba y las aguas arrastraron la estatua al abismo. Esta es la hora que

no se ha repuesto la escultura, por lo cual se corre el riesgo de que su

leyenda se pierda del imaginario colectivo. La próxima vez que usted vaya a Las

Lajas ya no se encontrará con el ‘Ciego Rivera’ por cuanto, como dice la gente,

se ahogó en aguas del Guáitara”.

aproximado del costo del santuario y la adecuación de Las Lajas como sede. Son

muchos los curas capellanes que han pasado por ahí; numerosas, numerosísimas,

las dádivas de las gentes -casi siempre humildes- en moneda o en especie o en

trabajo gratuito, con las que se levantó el colosal templo. Lo más grandioso de

la ingeniería para la construcción definitiva se realizó en el pasado siglo XX.

Baste expresar que, según las cuentas, sólo desde el año 1911 hasta 1956, se

recogieron 1.168.818,26 pesos, todo como resultado de las ofrendas de los

peregrinos (Mejía y Mejía, 1966). Los datos de los recursos económicos de Mons.

Justino Mejía y Mejía no concuerdan con los de Wikipedia, para la que desde

1916 -comienzo de la última y actual etapa- hasta 1949 había costado 1.850.000

pesos colombianos de entonces, equivalentes a 1.000.000 de dólares, también de

esa época. Los ingenieros de la obra fueron el ecuatoriano J. Gualberto Pérez y

el pastuso Lucindo Espinosa.

municipal ni departamental ni nacional. Hoy se lo ha declarado patrimonio

cultural de la humanidad en lo arquitectónico y se proyecta un cable aéreo para

llegar hasta allí; otra fuente de turismo. La última noticia que se supo era

que el obispo de Ipiales se oponía. No se sabe por qué.

terminaban de confesarse los últimos miembros de la familia y se subía hacia el

poblado a la cena, que tenía parentesco con todas las partes del almuerzo.

Presa o dos de cuy con un pedazo de carne de cerdo frita o con un una parte de

pollo o de gallina, con pan comprado allá. Papas, sólo si se alcanzaba a

hervirlas en ese momento. Mi padre no permitía su consumo después de varias

horas de preparadas, por su temor a enfermarnos. Luego, pan, café con leche o

leche sola o agua de panela con leche y dulce con queso fresco. Alguna fruta,

además. La cena del día siguiente también sería la prolongación del almuerzo

del día siguiente. Se lo preparaba después de asistir a la misa muy en la

mañana y de haber tomado como desayuno “El café de la Virgen”, en el santuario.

unas casetas de la curia en la plazoleta del santuario. Un ángel pequeño y

sonriente –quizá de yeso- brindaba agua allí cerca para los peregrinos desde un

grifo cubierto por una jarra de cerámica que aparentemente agarraba con su

mano. Era “el agua de la Virgen”. Como yo tenía la tendencia a verter sangre

por mi nariz sin ninguna explicación, una mañana me lavé no sólo mi nariz sino

toda la cara, a pesar del agua helada y de los gélidos vientos encañonados de

la hora. Invoqué con mi inocente e ingenua fe a la Virgen para que me curara.

No volví a tener más derrames de sangre.

mujeres de la familia habían podido confesarse de primeras, ellas salían antes

para terminar de adecuar la residencia y acabar de preparar alguno de los

alimentos; cuando no, era la única vez en que los hombres de la casa ayudaban a

las labores domésticas y no se veía mal por los otros hombres, pero sobre todo

por las mujeres, que de no ser así habrían gritado: “¡hay hombres en la

cocina!”, como me gritaban de niño en son de reproche mi madre, o La Pina o mi

abuela Laura o mis hermanas, y yo salía corriendo. La segunda noche era

“obligatorio” asistir a “La hora santa”, después de la temprana cena y,

mientras comenzaba ésta, rezar una o más veces el Rosario.

santuario hasta el poblado era otra de las torturas para mí. Subíamos por la

interminable escalera de piedra labrada, pegada a la peña del abismo ruidoso

del río ayudado de una inmensa chorrera que aún cae justo ahí -en la margen

contraria del río- y que sirve para mover la planta eléctrica del santuario.

Aunque ya no alcanzaba a divisar nada a esa hora, escuchaba el pavoroso fragor

sumado al del caudal de las aguas del estruendoso Guáitara. Subía colocándome

las manos de tal manera que pudiera mirar el piso por donde caminaba, pero que

me tapara el pavoroso rugiente vórtice. Que tampoco me permitiera ver hacia el

otro lado, donde se encuentra encumbrada -hasta hoy- una colosal estatua blanca

iluminada de San Gabriel Arcángel matando con una lanza a un gran dragón con

las fauces abiertas, símbolo de Satanás, al que según la tradición, desterró la

llegada de la Virgen. Pero si yo me destapaba la cara o si mi hermana Laura –la

mayor- por maldad me la quitaba, seguiría viendo no sólo a ese satanás sino a

muchos, muchos otros, en mis sueños de esa terrorífica noche.

Concha, la menor, y ella comenzaba a llorar ante mi padre y él, por estar

confesado, comulgado y en plena romería, me castigaba con menos rigor que en

nuestra casa de Sandoná o sólo me llamaba la atención. Como, según mi hermana

Laura –la mayor y con cuatro años más de estudios que yo, definitivos para mí-,

me sentenciaba que esa falta sólo era un pecado venial, me tranquilizaba porque

podría comulgar al día siguiente, haciendo sólo una “Reconciliación” que no

necesitaba confesionario. Concha no soportaba la visión del abismo ni menos la

del arcángel matando al dragón, ni siquiera en el día. A ella debía subirla y

bajarla mi padre, cargada y con su cara tapada en el hombro de él y, peor si yo

le había alcanzado a hacer la maldad descrita. Mi padre consolaba su llanto con

sus palabras y su ternura. Aún hoy mi hermana no se siente bien haciendo ese

trayecto y jamás lo ha vuelto recorrer en la noche, me dice.

entre misas, rezos, alabanzas y subidas al poblado a tomar los alimentos.

Algunas veces, era el momento de la instantánea “foto agüita” de la familia o

del niño de Primera Comunión. Luego nuestros padres se tomaban un descanso para

acompañarnos a comprar nuestros juguetes de chucherías y cachivaches. Todo el

año habíamos ahorrado de cinco en cinco centavos, cada que se podía almacenar

la dádiva de algún tío u otro familiar adulto o una parte de la mesada de nuestros

padres para la escuela.

la mañana y después del café de la Virgen se subía a hacer un almuerzo que se

lo tomaba comenzando el medio día. Si se había olvidado alguna compra se la

hacía en ese entretiempo. Se terminaba de empacar rápido los corotos para salir

de regreso a Sandoná, comenzando la tarde, a donde se llegaba muy entrada la

noche o empezando la madrugada. En el viaje de regreso, quizá por la hora o por

la ausencia de ansiedad, ya no se presentaban ni los mareos ni menos los

vómitos ni a mí ni a mis hermanas y casi a ningún viajero, con lo que, si no se

disfrutaba más del viaje, por lo menos no se lo sufría lo mismo.

varias décadas encima y cuarteado por alguna que otra desilusión, por uno que

otro fracaso, pero alentado también por nuevas esperanzas y dentro del amor de

mi nueva familia, la que formé con Ligia, volví. No pude hacerlo por tres días

y sé que no es el mismo quien vuelve porque ahora yo también soy Ligia, también

soy Kekas y también soy Menchi. Pero estuve allí frente a la gran laja de Ella

y lloré. Coincidió mi retorno con una Eucaristía celebrada por un sacerdote

joven; padre Pablo Alfonso Obando, su nombre, supe después. No sé si fue su

charla dentro de la celebración, o Ella, o mis recuerdos, o todo junto lo que

me hizo entrar dentro de mí. O quién sabe si fue mi esperanza en la humanidad,

al calor y alrededor de Ella, lejano símbolo y fantasía de mi infancia, de ese

mi Paraíso Perdido. Ave gratia plena, la saludé con las mismas palabras del

frontis de su altar.