Desde Nod

Por Alejandro García Gómez

pakahuay@gmail.com

Hoy hace 54 años se conmemora el inicio de la más grande huelga estudiantil universitaria hasta ese entonces, 1971. En 2011, entre marzo y noviembre, los colombianos fuimos testigos del gran paro nacional estudiantil en oposición a las políticas del gobierno de entonces (J.M. Santos) de convertir el derecho a la educación en mero servicio, con su la llamada reforma a la Ley 30/92. Era la segunda ocasión que Colombia presenciaba una huelga estudiantil que incluía a la total masa de las universidades del país. La de 1971 duró casi seis meses sin contar los prolegómenos que nos llevaron a ella, y digo “nos llevaron”, porque yo, primíparo entonces en la Universidad de Nariño (Udenar), fui testigo y partícipe. Las une un hilo, ambas peleaban por unos derechos constitucionales a la educación, que siempre han permanecido en los anaqueles o aun los han tirado a los potes de la basura. Las diferencias, a grandes rasgos, además de las características del paso de 40 años, me atrevería a decir: la primera fue contra un gobierno conservador, Misael Pastrana del Frente Nacional (Mineducación Luis Carlos Galán, “el Gaitán de la oligarquía”, según Raúl) y, otra diferencia, la del 71’ la perdimos. La de 2011 fue contra un gobierno que subió bajo el supuesto de ser la prolongación de un caudillista, J.M. Santos, “liberal de la ‘U’” -partido de entonces de Á. Uribe Vélez (otro ex liberal) creado por Santos-; Mineducación Ma. Fernanda Campo, desteñida política e ignorante en temas de educación); la tercera diferencia: ésta la ganaron los estudiantes.

Pero hay una cuarta, mucho más grande, y más importante: la del 71’ señaló un “antes” y un “después” de la huelga, porque la historia de la segunda parte del siglo XX colombiano quedó dividida en dos: la de antes y la del después del paro. ¿La razón? Los “profesionales postparo” que egresamos entonces, quedamos viendo para siempre con otros ojos al país, preguntando todo, respondiendo impasibles a quienes antes nos miraban con ojos imposibles, y fueron esos mismos profesionales críticos quienes formamos a las juventudes venideras o nos encargaron del devenir de la patria y, desde eso, el país dejó de ser el mismo: los valores cimentados en años de republicanismo militarista, clerical y monacal liberal-conservador y de Violencia liberal-conservadora, se abrió a los aires que llegaban del mayo del 68’ francés, de la masacre en México de los estudiantes de Tlatelolco ordenada por Gustavo Díaz Ordaz (del mismo que cínicamente, jamás se arrepintió) y de los fulgores, aún muy subidos, de la entonces llamativa Revolución Cubana. Dejo aquí porque esto da para otra (s) columnas más.

El paro del 71’ destapó y denunció la injerencia de capital gringo (Fundaciones Ford y Rockefeller) para financiar los programas y el desarrollo de los profesionales colombianos. La chispa del paro nacional estudiantil del 71’ estalló el 26 de febrero, sí, ahí tuvo su punto alto de inicio, su efervescencia, sí, pero se había causado desde antes. Comenzó con movilizaciones sociales y protestas por grupos, movimientos y organizaciones estudiantiles desde unos años y quizá como reflujo del mayo del 68’ en Europa y de la masacre de Tlatelolco y por las refulgencias de una Revolución cubana recién estrenada, que fueron llegando todas en las lentas noticias de ese entonces. Las protestas venían centrándose en: la exigencia de la autonomía universitaria, el establecimiento de los cogobiernos universitarios, el retiro de la Jerarquía católica y de los representantes de la empresa privada de los Consejos superiores universitarios y la regulación del Estado en las universidades privadas. Luego se descubrió la injerencia gringa, como se dijo, contra la que también se protestó. Después del estallido de febrero, las discusiones y debates de semanas dieron origen al documento que se llamó “Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos”, bandera de esa huelga.

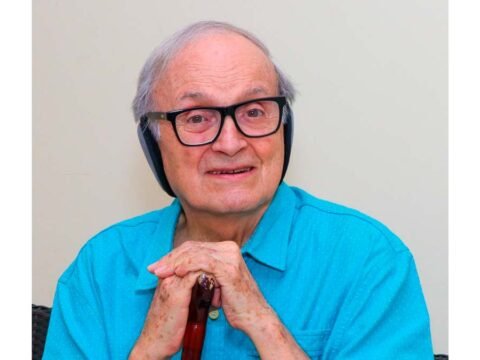

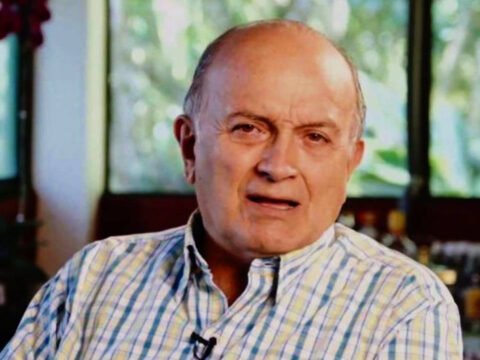

El novelista Gardeazábal -quizá la persona más y mejor informada del país-, en 1977, publicó “El titiritero”, en la que, como en todas sus novelas y en todos sus textos escritos y de audio, nos muestra el país desde los colores y ángulos de su prisma; en este caso, desarrolla esta novela para señalarnos su punto de vista del paro estudiantil del 71’, sus causas, su desarrollo y sus consecuencias mediatas e inmediatas. Ahora, 2025, la Biblioteca Gardeazábal, de Intermedio Editores, vuelve a publicarla (con los mismos descuidos en la corrección de pruebas que he señalado a las anteriores publicaciones). Con sus tesis no marxistas del devenir histórico colombiano, en las que promueve la suya que señala que “a Colombia sólo la han desarrollado la envidia y la venganza” (“Gardeazábal, desde el Porce”, Youtube), pero con una inmensa y prolija investigación de esos hechos (él trabajaba como profe de Udenar en Pasto, entonces), apuntala las tres patas de la mesa que fundamentan las causas representativas de esa huelga estudiantil: la primera, un rector, dr Ollano, tan mañoso, voraz y estúpido como camandulero, de la Universidad del Valle, donde se prende la mecha del gran paro, (“Ollano” traslape de su apellido real, Ocampo Londoño); a Ollano el estallido lo vuela del puesto; una líder estudiantil de izquierda de la Uvalle, apodada La Vietnamita, Vicky O’Byrne, hija de una familia pequeño burguesa caleña, venida a menos a causa de las torpezas en los trabajos de su padre ingeniero civil, a la que un grupo de militares y policías violan -no es nuevo- y, aunque no la asesinan, le vuelan “el sentido”, la enloquecen. La tercera pata es otro estudiante, Édgar Mejía Vargas, apodado “Jalisco” (nombre y apodo reales), hijo de un líder pueblerino liberal, médico y finquero, asesinado por negarse a pagar la vacuna a los paras o pájaros godos de tiempos de La Violencia (con mayúsculas). A Jalisco los militares y policías le vuelan la vida, lo asesinan (tampoco es nuevo).

La columna vertebral de la novela (o tesis), es que los grupos promotores del paro (todos del amplio espectro de la izquierda de ese entonces -a cuál más garoso-) manipulan la tragedia de la muerte de Jalisco para convertirlo en héroe quien, según el narrador, nada tiene que ver con los desmanes que vivió Cali en 1971, que le valieron a su gobernador Marino Rengifo S. (Sanclemente, en la novela) para decretar tres días de toque de queda (recordemos el “Estallido social” de 2021). El narrador de la novela afirma que Jalisco era ajeno a todo y que lo único que a él le interesaban eran sus selecciones de voley ball: la departamental y la de universitaria (cuando yo investigaba para mi novela El Tango del profe, de la que ambienté una parte en esa huelga que la viví como primíparo de Udenar en Pasto, alguien -qepd- muy, muy allegado a esos movimientos, me reveló que Jalisco hacía parte del llamado troskismo, otra rama de las tantas que tenía la izquierda de entonces, todas garosas, celosas y “matándose” entre sí). En El titiritero, quizá por machismo, los líderes estudiantiles para nada elevan al sitial de mito a Vicky O’Byrne, a la que dejan que se pudra entre su locura en un sanatorio, pero sí cubren con su santoral de salmos, cánticos, arengas y discursos el cuerpo asesinado del “¡¡¡Compañero Édgar Mejía Vargas, presente, presente presente!!!, conmemorándolo año por año hasta que llegó el olvido a cubrirlo, como a todos. En sus momentos de alguna cordura, en el siquiátrico de San Isidro (Cali), O’Byrne afirma: “Yo me vinculé a los movimientos estudiantiles […] detrás de una fe en la revolución […] de unas ganas locas, de vengar mi estado, de serme útil a mí misma, en una sociedad imbécil […] que nos ha declarado inútiles de antemano al acabársele la plata a papá” … Líneas antes había señalado “… Porque, señores, yo he sido eso, una heroína” (ambas citas pg. 161), en la que claramente el narrador la pone a reclamar el protagonismo que le negaron sus compas.

La estructura narrativa de El titiritero cambia profundamente a lo que Gardeazábal nos había acostumbrado en “Cóndores” y en las otras de esos años anteriores. En Cóndores, son los sublimes coros de individuales chismes pueblerinos los que levantan el inigualable texto y donde el narrador aparece sólo como un apuntador. En ésta, el narrador da paso a que hablen tanto los personajes como al autor real mismo, metarelato. ¿Gana o pierde la narración? Cada lector es otro creador, decía alguien. Y que cada cual se quede con lo que prefiera. Otros dirán, claro, imposible superar la inmensa sombra de Cóndores, que desde entonces lo ha cobijado y cobijará siempre, de la que no podrá librarse.

Que entre cada uno y que cada cual escoja. “Escoja y engáñese usted mismo”, decían en Sandoná.

Medellín, 26 de febrero de 2025.