Por Héctor Abad Faciolince

Tomado de www.hectorabad.com

Hay historias reales o ficticias que por algún motivo le hacen pensar a uno lo siguiente: esto que estoy leyendo me pudo pasar a mí, exactamente así como lo cuentan, y en esta misma ciudad, en este mismo mundo y en el tiempo en que vivo. Más aún, como la historia es real, aunque le haya ocurrido a otra persona, siento que en parte me ocurrió también a mí, o a un amigo, o a mi hijo. La leí en El Colombiano, el martes de la semana pasada, y paso a resumirla:

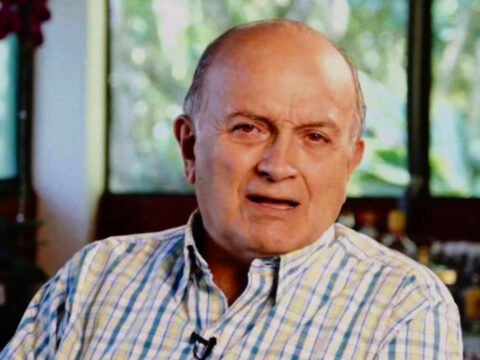

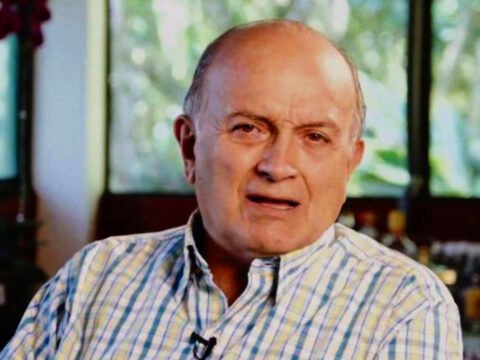

Hernán Castrillón es un profesor de 67 años que se jubiló hace pocos años. Al jubilarse, al fin, pudo cumplir su sueño de tener una vida sencilla y agradable en la que sus actividades más constantes no podían ser más pacíficas e inofensivas: caminar, leer, escribir, cuidar a su madre de 88 años y seguir con la vida. De todo lo anterior lo que más le gusta, o mejor, le gustaba, era leer. Algunos, para poder leer bien, concentrados y en paz, buscamos el refugio y el silencio de nuestra casa, de nuestro cuarto. No es mucho pedir, se supone. Pero en Colombia no existe un lujo más escaso que el silencio. Aquí se piensa que el único descanso y la única dicha son la rumba y la música a todo volumen. Y no en las discotecas o en los bares solamente, sino en todas partes, en cualquier día y a cualquier hora.

Los vecinos del barrio del lector y maestro Castrillón, en Medellín, son como muchos de nuestros vecinos de barrio en toda Colombia: ruidosos. Este barrio en concreto se llama La Colina, pero podría tener cualquier otro nombre. Las fiestas con música a todo taco no tienen límites de lugar, ni horario, ni fecha en el calendario. Cualquier día y hasta la hora que les dé la gana. Las discotecas y cantinas al menos deben cerrar a cierta hora; las casas, no. Un sábado de julio pasado Hernán Castrillón quería continuar la lectura del capítulo séptimo de La Montaña mágica, la gran novela de Thomas Mann. Hizo su ritual después de comer con la madre: buscó el sillón, se acomodó las gafas, prendió la luz, abrió el libro. Pero no, los vecinos, como de costumbre, tenían rumba. La música a todo volumen invade el espacio, impide concentrarse, irrumpe con violencia en la casa.

El lector sale a la calle y les pide a los vecinos que moderen el volumen de la música. No solo no le hacen caso, sino que se burlan, y la ponen más duro. “Olafo, el amargado, hijueputa”, le gritan. Castrillón vuelve a la casa y llama a la policía. La policía, por supuesto, nunca llega. Está ocupada en cosas mucho más importantes que el ruido: robos, riñas, balazos, puñaladas. Como no llega, el profesor jubilado sale y hace un video para dejar al menos un registro de la música que domina el espacio de un sector residencial. Se resigna a no leer e intenta dormir. Al amanecer llaman a la puerta y él sale a abrir. El vecino, la esposa y la cuñada no le dan tiempo siquiera de hablar. Arremeten contra él a golpes en la cara. “Te vamos a matar gonorrea, hijueputa, malparido”. Son golpes tan violentos que lo primero que pasa es que le explotan los ojos. Tal como lo oyen: “estallido ocular con salida uveal y vítreo”. El lector, de repente, queda ciego. Los agresores lo siguen golpeando y si no es por un motociclista que para y lo defiende, podrían haberlo matado.

Para el profesor, sin embargo, lo que le pasó ya es la muerte. Perder la vista, para él, es perder la lectura, lo que más sentido le daba a su vida. Ya no cuida a su madre; su madre lo cuida a él y hasta tiene que darle la comida. Los agresores han conseguido que el lector sea eso de lo cual lo acusaban: un amargado. Ya no quiere vivir. El cronista del periódico, Gustavo Ospina, termina bien la nota: cita un párrafo de la página de Mann que Castrillón estaba leyendo cuando lo dejaron ciego.

Le pudo pasar a usted, a mí, a mi hija, en el país del ruido. De un momento a otro los ruidosos, los alegres, los fiesteros, nos dan nuestro merecido a los lectores que no podemos sino hundirnos, indefensos, en este, nuestro infierno tan temido.

Nota original: