Política y buen gobierno

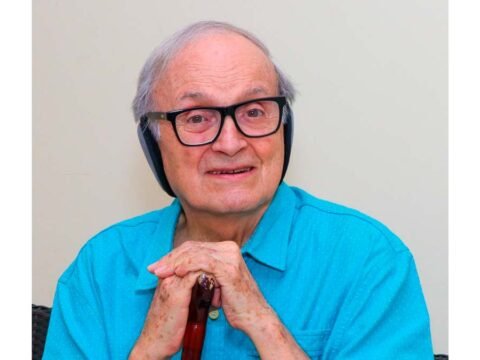

Por Alvaro Corral Cuartas

Director. Departamento de Humanidades. Universidad Jorge Tadeo Lozano.

alvaro.corral@utadeo.edu.co

Tomado de razonpublica.com

En el debate en torno a la Ley que propone el gobierno se enfrentan dos concepciones: la educación como adiestramiento para el trabajo y la educación como formación de ciudadanos autónomos, críticos, con valores y proyectados hacia la aldea global. ¿Cuál de las dos exorcizará los fantasmas de la sociedad colombiana? [1]

La locomotora que falta

Si bien es cierto que los países son producto de variables y circunstancias históricas que van forjando una nación, parece que sólo gracias a la educación una sociedad puede convertirse en lo que quieren ser sus integrantes y los políticos que los representan.

Justamente el defecto más grave de la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 que se debate por estos días, es el no concederle a la educación el papel medular como agente de cambio social, como sí lo reconocen las sociedades desarrolladas.

Sin embargo este texto se propone invitar a pensar, desde la educación, en el tipo de país que queremos y nos merecemos. Apelando a las metáforas que emplea el gobierno actual, se trata de dar a la educación en su conjunto -desde el jardín pre-infantil hasta la universidad, pasando por la técnica y tecnológica- el papel de la locomotora que nos acerque a la prosperidad para todos.

Un concepto agrupador

Las reflexiones sobre la educación tienen un carácter eminentemente proyectivo. La educación no es un proceso de corto plazo como la cosecha que espera el labrador que cultiva cereales; se parece más al sembrador de bosques.

De hecho, la educación es un concepto agrupador que parte de la domesticación pero además incluye la alfabetización, la instrucción y la cualificación para la vida del trabajo, así como la formación para la cultura y el engrandecimiento de la vida social. Pero por ser un concepto agrupador, no puede reducirse a uno ni a varios de los conceptos que agrupa.

Domesticación versus desarrollo humano

Sólo algunas especies vegetales y animales pueden ser domesticadas y los seres humanos hemos logrado hacerlo de acuerdo con nuestros propios intereses. Pero gracias a la domesticación, entendida como el nivel más básico de la educación, los humanos adquirimos membresía en el mundo de la cultura. En estos procesos automatizables aprendemos a comportarnos, a regular algunos de los movimientos de nuestro cuerpo, a interactuar con otras personas.

Si bien es cierto que todas las sociedades desean resaltar la dimensión de lo humano y no restringen su labor pedagógica a la domesticación, es posible documentar cómo en muchas épocas y culturas buena parte de los procesos educativos se reducen al adiestramiento en los oficios para que la mayoría de la población ayude a mantener el andamiaje de la producción y la estabilidad política, tanto para la defensa como para la expansión territorial de la tribu, del país o de la nación.

En otras palabras el concepto agrupador de educación se ha restringido a la dimensión del adiestramiento, la alfabetización y la formación para el trabajo, dejando de lado la formación para el engrandecimiento de la vida social y cultural.

Formar ciudadanos

Esta última dimensión solo ha sido incorporada en tres momentos de la historia de Occidente: en una etapa de la civilización greco-romana, en algunas partes del proyecto de la Ilustración y en algunos matices de la actual civilización postmoderna.

1. La que habría de conocerse más tarde como “educación liberal” fue inventada por los griegos y romanos que sin embargo la limitarían a formar sus élites; para estas personas la educación iba más allá de leer, escribir y ejecutar operaciones matemáticas básicas. La educación liberal se proponía formar al ciudadano y para ello se abrían los espacios para el enriquecimiento del espíritu, pues de eso dependían tanto el funcionamiento de la colectividad como su engrandecimiento cultural de largo plazo. Por eso se estimulaban el conocimiento de otros idiomas, de obras fundamentales de la literatura y la filosofía, y del sentido y práctica de alguna de las artes.

2. Con la consolidación de los regímenes democráticos, se fue admitiendo que la educación liberal fuera extendida al mayor número posible de personas, pues la democracia entendida como comunidad de ciudadanos capaces de auto- regularse está construida sobre la base de la educación liberal.

Esta idea subyace al brillante escrito de Kant sobre la Ilustración cuando afirma que ésta constituye “la salida del ser humano de la minoría de edad”. Así pues el ideal de la educación liberal es la autonomía del individuo y se expresa con el lema de la Ilustración: sapere aude –¡atrévete a saber!

En una sociedad democrática debe haber espacios para que todos puedan servirse de su propio entendimiento y renuncien explícitamente a la comodidad de que sea otra persona o alguna institución la que piense por ellos.

Ciudadanos autónomos y críticos

Este ideal de la educación no se consigue con la domesticación, ni con el adiestramiento, ni con la alfabetización, ni con la formación profesional para el trabajo. Los avances en la ciencia, en las artes, en la tecnología y en el ámbito empresarial, pero por sobre todo los avances conducentes a fortalecer la solidaridad de las comunidades se obtienen casi siempre gracias a la presencia de redes culturales tolerantes y abiertas, donde los individuos, además de aportar nuevas ideas, están en condiciones de ponerlas en práctica por medio de teorías, obras de arte, empresas con y sin ánimo de lucro, así como también con nuevas instituciones jurídicas y culturales.

Pero esas sociedades deben estar abiertas a la crítica y, por ende, también a respetar y estimular el diálogo. Una sociedad que quiere trascender y formar a sus ciudadanos para la cultura, debe partir del respeto al reconocimiento de que yo puedo estar equivocado y tú con tus argumentos, nos puedes ayudar a comprender mejor un problema que quizá no tenga una solución última.

La educación en una sociedad democrática compleja no sólo debe estar concebida para que las nuevas generaciones tengan las competencias necesarias para desempeñarse con eficiencia en las diferentes y variadas opciones de la compleja vida laboral contemporánea, sino que tiene la tarea de enriquecer el entramado de las relaciones entre personas de un lugar, de una sociedad, de un país y entre países para consolidar redes de sentido donde las personas sean consideradas, siguiendo de nuevo a Kant, como fines en sí mismos y no simplemente como medios o como objetos o como partes reemplazables en una cadena de producción.

Llegar a entender que los seres humanos somos personas y no sólo simples medios es en últimas la tarea fundamental de una democracia y en general de la educación.

Ciudadanos con valores

La salud de una democracia puede medirse con indicadores que muestran qué tan abiertos son los procesos y las personas al ejercicio real de la crítica y cómo esos procesos forman parte de la pedagogía.

Con esta concepción más amplia de la educación, las sociedades no sólo preparan a sus ciudadanos para desempeñarse con éxito en la vida laboral, sino que contribuyen para que, gracias a las diferentes prácticas enraizadas en la cultura, las personas reconozcan el sentido positivo de la existencia con nuevas empresas, con obras de arte, con nuevas teorías científicas, con nuevos inventos y nuevas tecnologías y con espacios culturales para la recreación y el deporte.

Además de la dimensión cognitiva y de la dimensión ética que se fortalecen gracias a la educación, las sociedades requieren que las personas comprendan una tercera cara: la dimensión afectiva. Esta dimensión puede y debe pasar por el molino de la educación. El conocimiento que podemos obtener de la historia y de la literatura, no como una colección de datos para memorizar, sino como la sensibilización frente a los problemas que vivieron los personajes de la historia o de la ficción, nos sirven de experiencia o de modelos de comportamiento para aceptar, para rechazar, para alabar o para condenar, pues nos generan sentimientos de aversión, de emulación, de admiración o de conmiseración. Gracias a estos encuentros afortunados con la historia y con la literatura, los seres humanos podemos consolidar y fortalecer nuestros sentimientos de empatía, de solidaridad y de comprensión hacia los demás.

Expuestas así las cosas, tenemos que en una sociedad democrática resulta necesario poner en contacto a los estudiantes no tanto con asignaturas en las cuales se atiborren de datos, sino con actividades, cuyo cultivo cotidiano durante la vida escolar y, aún después de ella, formen la racionalidad y conviertan el respeto, la solidaridad y la empatía por las otras personas en valores fundamentales para el desarrollo de la vida en comunidad.

Ciudadanos del mundo

En un mundo completamente interconectado al menos de manera virtual, esa identificación acerca del sentido de la existencia, tiene que traer como consecuencia que los seres humanos nos sintamos no sólo como integrantes de un entorno local, sino como ciudadanos de un solo mundo.

Tanto en el ámbito local inmediato, como en el ámbito cada vez menos lejano y menos extraño de lo global, podemos contribuir para organizar maneras de vida donde nuestro mundo se convierta en un espacio en el que valga la pena vivir. Con las ventajas que proporciona esta confianza, se espera que las diferentes naciones y las diferentes ideologías entiendan las bondades de las diferencias, la necesidad del respeto y de la empatía.

Sobre esa base, las sociedades harían una enorme contribución para superar el miedo y la desconfianza que puede existir acerca de lo que no se entiende bien, de lo que nos resulta ajeno y de lo que merece nuestra compasión. Sobre esa base también podemos volvernos seres humanos más sensibles y sabios con respecto al dolor que embarga a los demás, de manera que la agresión y la destrucción física de los ciudadanos sea una salida cada vez más inaceptable para la solución de nuestros conflictos.

Una segunda oportunidad, sin fantasmas

Para terminar con estas reflexiones sobre la educación que necesitamos para el siglo XXI, es necesario recordar que en todas las culturas tenemos que lidiar constantemente con nuestros propios fantasmas. Son sombras que nos acompañan y nos resulta muy difícil desprendernos de ellas.

En todas las culturas los humanos hemos padecido las consecuencias horripilantes de la exclusión por razón de género, de raza, de religión o de ideología. Así como histórica y geográficamente es fácil constatar que ninguna civilización se mantiene impoluta, también resulta que ha sido gracias a la educación como algunas sociedades han logrado superar esos estigmas.

Colombia no es la excepción y nuestros fantasmas son muchos, pero mencionemos al menos cuatro: pobreza, violencia, narcotráfico y corrupción. Muy pocas personas creen que con esos fantasmas rondando se pueda en el largo plazo configurar un país viable.

Para exorcizar la presencia de esas sombras que nos acompañan en el tipo de sociedad que queremos legar a nuestros nietos, parece claro que la educación es nuestra carta. Nada mejor aquí que tomar prestadas las palabras de García Márquez:

“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro.

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma.

Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética -y tal vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal.

Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas.

Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía.

Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños”[2].