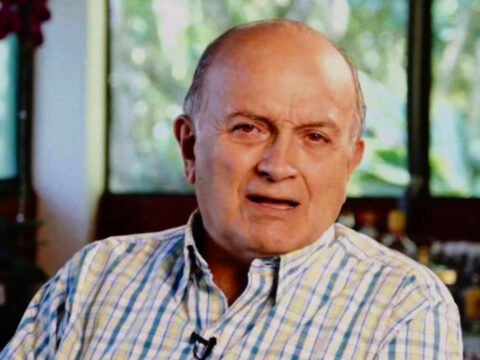

Fernando Javier Palacios

Estudios de Filosofía, Universidad de Caldas. Especialista en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Nariño. Maestrante en Antropología Social, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

La presente entrevista hace parte de la investigación desarrollada para la Tesis de Grado SENTIDOS DE LO POLÍTICO EN LA NOVELA NARIÑENSE DEL SIGLO XXI: “EL TANGO DEL PROFE” DE ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ, que el Profesor Fernando Javier Palacios Valencia presentó para optar el título de Especialista en Estudios Latinoamericanos en el Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas -CEILAT- de la Universidad de Nariño. Pasto, 2012. “Está tomada de la Revista Awasca, #26, año 2014, del Taller de Escritores de la Universidad de Nariño”.

I

1.- Fernando Palacios.- La pregunta obligada para ingresar en el tema literario: ¿cómo llegó usted a la escritura? ¿Cómo descubre usted esta pasión?

A.G.G. Toda mi vida me gustó leer. Creo que esta es una de las principales características, a mi modo de ver, indispensables en ese misterioso deseo. Quizá ayuda a llegar o lo lleva a uno a esa gran compuerta. Comencé leyendo las llamadas “revistas de aventuras”, conocidas también como cómics. Me los prestaba un compañero de escuela, Guillermo Delgado. Nos trepábamos al soberado de su casa y las sacábamos de varios cajones con llave, donde las mantenía almacenadas su hermano Benigno, porque eran de su propiedad: Santo, El Enmascarado de Plata; Tarzán, El Charrito de Oro, etc. Nos las encaletábamos entre la camisa, el pantalón y nuestro cuerpo. Así salíamos de su casa y así llegaba yo a la mía. A mi padre le disgustaba que las leyera en tiempo escolar. Me permitía hacerlo sólo en vacaciones, porque consideraba que me distraían de mis estudios. Para leerlas, me iba a la casa de unos tíos abuelos -más abuelos que tíos en el afecto-, Pina (Josefina) y Genaro López y como ellos tenían una casa humilde pero inmensa (con una gran huerta con café, plátano, frutales y arbustos que produce el clima de Sandoná, que se comunicaba sin linderos con las de sus otros vecinos), me trepaba a un naranjo que ya lo tenía adaptado para pasar largo tiempo leyendo. Cuando mi padre llegaba a buscarme, La Pina se hacía la que no me había visto y jamás se le ocurrió a él mirar hacia la parte alta de mi naranjo. Transcurrido un tiempo en mi lectura, ella me llamaba para que bajara a tomar café con plátano verde o maduro, asado en la ceniza de su fogón.

En mi vida inicial de colegio -Seminario Conciliar de Pasto-, leí a Julio Verne, Emilio Salgari, biografías de santos (a escondidas novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía, las de James Bond) y otras obras que no recuerdo. El Seminario tenía dos bibliotecas para los estudiantes del Seminario Menor (o bachillerato), una de libros que entonces se denominaban “edificantes” y la otra, la de los “profanos”. Provocaba particular interés en mí el Apocalipsis bíblico, que lo poseíamos todos los estudiantes (del “Nuevo Testamento”). Creo que lo leí varias veces, quizá porque despertaba mi imaginación, no sólo hacia lo terrible, sino también hacia lo grandioso. ¡Todo tan real dentro de ese tan particular mundo! También leí algunos libros que, a manera de fábulas o de historias biográficas, tiene la Biblia. En los dos últimos años de mi bachillerato (ya en el colegio de Sandoná, Instituto Santo Tomás de Aquino) empecé a sorprenderme a escondidas con “El origen de la vida” del ruso Alexander Oparín, con sus planteamientos químicos para formular hipótesis biológicas sobre los orígenes de las células, que eran la vanguardia de la ciencia de ese final de la década del sesenta e inicios de la del setenta, acá en Colombia, no sé si en toda Latinoamérica. Aunque yo había buscado ese libro para satisfacer mis preguntas de adolescente, lo que conseguía era llenarme de más interrogantes. Disfrutaba con “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano, indignándome en todos sus pasajes, tanto como cuando a escondidas leía “Petróleo colombiano, ganancia gringa” del ingeniero Jorge Villegas, por el descaro que mi mente juvenil descubría en nuestros gobiernos de todos los tiempos, que siempre habían feriado sin vergüenza nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Dos folletos me había deslizado la mano amiga de Luis Alberto y los leía con sigilo; esos folletos clandestinos, que hoy se los consigue hasta en las bibliotecas de los centros religiosos, eran el “Manifiesto del Partido Comunista”, de Karl Marx, absolutamente prohibido entonces, y el texto del discurso “La Historia me absolverá”, que fue la defensa que el abogado Fidel Castro hizo de sí mismo ante el tribunal de justicia de la Habana por su osadía de haber planeado, organizado, ejecutado y comandado el Asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 contra la dictadura de Fulgencio Batista. Disfruté mucho con el inmenso poema –en extensión y calidad- “Boletín y elegía de las mitas”, del ecuatoriano César Dávila Andrade, que me había deslizado la misma mano de Luis Alberto con otros poemas, y desde entonces se convirtió en otra de mis obsesiones conocer algo más de este poeta suicida. Ya desde tercero o cuarto de bachillerato, hoy octavo y noveno grados, había leído “Crimen y Castigo” y otras novelas de la biblioteca de mi tío Miguel Santacruz, quien me permitía hacerlo en la casa de su madre –la mencionada Pina-, o en la nuestra. Gran revuelo en mí causó Sidharta, de Herman Hesse; ante todo, la humilde figura del barquero que lleva a las personas a lado y lado del río. En la biblioteca de mi padre -además de su rebeldía, que ya me la había engendrado-, encontré temas de mitología, arqueología y antropología y, en alguna medida, libros de áreas relacionadas con las ciencias médicas, que los leía con el diccionario en la mano, y que me interesaron finalizando el bachillerato. El resto eran asuntos demasiado densos para mí entonces, de economía macro, de economía política, textos en francés de áreas relacionadas con la Biología que también los intentaba diccionario en mano, y obras de autores clásicos griegos y latinos, que sólo los miraba.

Mi padre fue escritor. Conservo mínima cantidad de textos de él. Casi todo se perdió. Escribió poesía (conservo algunas decenas de poemas inéditos suyos), ensayo (con dos primos míos, sobrinos de él, publicamos “EL CUYANACENTRISMO (Teoría social pacifista con base en el pensamiento milenario del ‘homo americanus’”. Editorial Lealón. Medellín. 1992. 74 pp., del mismo que lo publicado es sólo su introducción. Yo conservo el total del original, bastante extenso, a máquina de escribir. El resto de sus ensayos también se perdieron. Me hablaba de algunas novelas suyas jamás publicadas, también perdidas. Publicó textos en periódicos y revistas. No se conserva nada, porque ni de niño ni de joven me di cuenta a tiempo de su carga de valor. Era un hombre supremamente preparado e inteligente. Por sus estudios secundarios, dominaba el latín, griego y francés y tenía conocimientos del inglés. Por su cuenta estudió el quichua y de la misma manera traducía jeroglíficos egipcios. Comenzaba a comprender el lenguaje de las esculturas mayas, también por su cuenta. Conocía la literatura y la mitología. Había hecho estudios formales de agronomía en Ecuador, pero era un autodidacta de las otras disciplinas. Con el tiempo he llegado a descubrir y entender su rebeldía que, de alguna manera, me la engendró también a mí. Una rebeldía en búsqueda de la paz y la convivencia, dentro de la justicia y la libertad en la relación entre los hombres, que es el objeto de su Cuyanacentrismo, última obra de su vida, a la que le dedicó varios años. El no sólo merece mi respeto sino mi cariño de hijo que lo ama y admira.

Sin proponérselo, se convirtió en mi ejemplo de lector y escritor del que no me di cuenta sino sólo hasta mi edad adulta. Jamás pretendió la más leve insinuación para que yo siguiera sus pasos. Pero ese ejemplo fue suficiente y ya no se libró de tener un hijo escritor. Aquí me voy a permitir referirle una anécdota que jamás he contado en público. En sus últimos meses decidimos llevarlo con mi familia a Bogotá por lo grave de su enfermedad, a la postre, incurable. Allá murió en horas de la tarde-noche del 1° de julio de 2001. Al día siguiente madrugábamos en el vuelo hacia Pasto para su funeral en Sandoná. La colonia sandoneña en Bogotá se comportó con gran aprecio por su memoria, y siempre viviré agradecido. Estuvimos con ellos hasta la medianoche. Como el vuelo era a primera hora de la mañana, y nos habíamos retirado desde la funeraria a la madrugada, decidimos descansar sin dormir esperando partir, por lo de nuestro desplazamiento hasta Eldorado. Entre la confusión y la oscuridad, al vestirnos nuevamente para emprender el viaje, me di cuenta de que no tenía los zapatos que mis hijas y mi esposa me habían regalado dos o tres días antes de ese reciente día del padre, que fue el último que pasé con él. Sólo encontré los suyos del mismo color café de los míos. Mi hermana mayor, Laura -a quien está dedicado El tango del profe- por equivocación se los había calzado a su cadáver, a la hora en que lo llevaron los de la funeraria Gaviria en la tarde-noche anterior. Él fue enterrado con mis zapatos y me dejó los suyos. Mi madre sentenció: “él quiere que sigas sus pasos”. Ella sabía que yo ya me había jugado mi vida por la escritura y comenzaba con mis escarceos literarios y mi columna de opinión en el Diario del Sur, siendo el periodista Miguel Garzón Arteaga el director que me abrió las puertas de nuestro Diario para mi Desde Nod desde 1989.

Obvio que para desear ser escritor no basta con gustar de la lectura y con tener como referente a sus padres o familiares. Estoy de acuerdo cuando Vargas Llosa afirma que escribir es un acto de rebeldía (“Cartas a un joven escritor”). Estoy de acuerdo en que ahí está lo más íntimo del acto de escribir. Pero también pienso que quizá la escritura es otra forma más de manifestar un impacto ante la sociedad mediata e inmediata que nos rodea, es decir, escribir es un acto de rebeldía sí, pero un acto de rebeldía que a la vez trata de llamar la atención de los demás, un volverse centro, para que vean esa rebeldía, para que impacte, aunque esto no lo asegure el maestro peruano. Otras personas intentan impactar, es decir, ganarse un puesto social o llamar la atención con dinero, belleza, atracción sexual, etc.

Ahora sí vamos a lo mío: Es posible que toda mi vida haya querido ser escritor y no lo supe sino muy al final de mi juventud o en el inicio de edad adulta. Me explico: fíjese que mi estudio profesional no fue la Literatura ni la Filosofía ni el Derecho ni el Periodismo, que son las carreras que, generalmente, han estudiado quienes luego se vuelven escritores. Además, en Pasto, en ese tiempo no había Periodismo. Yo estudié una licenciatura de educación en Química y Biología y, por eso, toda mi vida profesional fue ser un docente de Química, Biología y Ciencias Naturales. Al comienzo trabajé en el Colegio San Luis Gonzaga de Túquerres (Nariño, 1975 a 1979) y luego me trasladé al INEM de Medellín, desde 1979 hasta hoy. De estas situaciones me serví para ambientar las locaciones y atmósferas en donde ocurre mi novela “El tango del profe”. Como le señalé antes, en mi vida de estudiante de colegio, de la universidad y en la profesional, siempre me di cuenta de que fui más lector que mis compañeros en general. Pero todavía no pretendía volverme escritor; ni siquiera lo soñaba. Situaciones personales de amor, desamor, derrota, injusticias a mi alrededor, etc., me llevaron a cometer mis primeros versos. De éstos no subsiste ninguno, ni siquiera en mi primer poemario (Transparencias, Medellín, 1991). Pero algunas personas que los leyeron o escucharon, gustaron de ellos, gustaron mucho. Muchas de esas personas, por su procedencia, no tenían ningún compromiso conmigo. Quizá eso para mí fue la mano en el hombro que necesita el novel escritor para continuar, porque yo aún no sabía que siempre lo había deseado con toda mi alma, pero ni siquiera lo pensaba como posibilidad, todavía.

En marzo de 1979, ya casado pero aún sin hijos, decidimos con Ligia, mi esposa, buscar nuevos horizontes en Medellín. En esta ciudad empecé a contemplar seriamente la posibilidad de estudiar la carrera de las letras. Charlas con amigos me hicieron cambiar esa decisión por la asistencia a unos talleres literarios que, en ese tiempo, dictaban Manuel Mejía Vallejo -más que todo narrativa- y X-504, Jaime Jaramillo Escobar, -poesía- en la Biblioteca Pública Piloto, punto de encuentro cultural en Medellín; Mario Escobar Velásquez hacía otro de narrativa en la Universidad de Antioquia y de manera simultánea alterné los tres en la semana. (Al final, en el Anexo 1, hay un artículo de mi columna Desde Nod, de 2002, sobre este tema). Creo que ahí empecé a tomar conciencia de mi responsabilidad de hacer de la literatura mi otra profesión. Guiado por manos amigas, comencé un estudio pormenorizado de las obras esenciales de la historia de la literatura y el arte, desde los antiguos, en el que tardé unos seis años quizá, aunque no ha terminado porque aún sigo en mi brega autoformativa. Había decidido jugármela, no trabajaría de maestro simultáneo en otras jornadas y colegios, que es lo usual en nuestra profesión, como usted lo sabe. Para ser escritor necesitaba tiempo de preparación, pero para mi joven hogar necesitaba de mi sueldo -y me gustaba, me gusta, y he disfrutado mi profesión docente- pues ya teníamos a María Angélica, nuestra primera hija, entonces. Tuve siempre la comprensión y el apoyo de mi esposa, sin lo cual habría sido imposible. Pero entonces me perseguía la angustia que genera el inicio, la expectativa: “¿serviré o no serviré como escritor?” “¿Seré capaz?”.

De ahí en adelante, mi vida se fue centrando cada vez más en esta mi profesión alterna, con la que también me estreso, sufro y disfruto.

2.- F. P. En mi actual investigación sobre los sentidos de lo político en la novela nariñense de la primera década del siglo XXI he tenido la posibilidad de acercarme aproximadamente a 14 novelas, de las cuales, en nueve reconozco un fuerte eje temático o eje de pensamiento y es precisamente lo político. Sin más detalles, y reconociendo su conocimiento de la literatura nariñense contemporánea, ¿considera usted que se puede hablar de lo político como uno de elementos constitutivos de la narrativa nariñense?

A.G.G. Si abordamos como objeto la primera década del siglo XXI, encontramos que quienes tienen mi edad, o un poco más o menos, y estamos escribiendo literatura no sólo en Nariño sino en Colombia y en general en Latinoamérica, en política, somos hijos de la utopía que representó para nosotros la Revolución Cubana y el Mayo francés del 68 (y las víctimas de la Plaza de Tlatelolco -México-, proceso hijo también de ambos hechos mencionados, descendientes ambos de hechos mundiales que no cabrían aquí -ver “Historia del Siglo XX” de E. Hobsbawm-), que a nuestro país trajo el más grande movimiento estudiantil que viviera Colombia en toda su historia hasta entonces (1971), superado sólo por el de 2011, cuarenta años después. Varias similitudes y diferencias se observan entre ambos movimientos, pero quizá la más importante es que el paro del 71 lo perdimos -por razones que no vendrían del caso comentar o analizar en este trabajo- y el del 2011, hasta la fecha en que escribo esto, los estudiantes lo van ganando. Pero la pérdida política del paro del 71 no fue obstáculo para la ganancia ideológica de quienes participamos en él. Otra fue la Colombia de la clase media profesional que como estudiantes generó ese movimiento social, y ésta marcó el desarrollo o desenvolvimiento de todo el resto de nuestro siglo XX que empató con el XXI. De esa clase media se desprendió la mayoría de los grandes intelectuales, de los grandes delincuentes, de los grandes deportistas, etc., de los no tan grandes y del resto que fueron llenando todas las capas de la actividad humana de Colombia y las páginas de la prensa internacional.

Concretamente, a la Universidad de Nariño llegó una gran cantidad de profesores “expulsados” o “fugitivos” de otros centros universitarios del país, debido al clima político controversial de entonces. Llegaban a la conventual Pasto y traían con ellos un espectro renovado de la cultura de esas décadas. Alguna noche de ron le señalé al escritor Xavier Rodrizales que la palabra sagrada de las voces que por años habían resonado entre los salones y la campana anunciadora de clases de nuestra universidad, se vieron sorpresivamente controvertidas -¿escandalizadas?- después de no sé cuántos años y desde entonces cambió para siempre la historia de la ciudad. Obvio que muchas voces de esa Pasto de entonces, desde sus púlpitos, desde algunas radioemisoras que hacían de prolongación de éstos; en los cenáculos de los partidos tradicionales, también con radioemisoras, desde donde se dirigiría y administraba el bucólico redil, se escucharon los rayos y las centellas que intentaron conjurar y contener la tormenta de la avalancha renovadora que ya no pudieron parar. Otros docentes no llegaron ni “expulsados” ni fugitivos sino a estrenar sus profesiones en la docencia universitaria, como es el caso del entonces joven escritor Gardeazábal, bautizado “Trapito” como en la tira cómica, por los estudiantes, debido a su cabello largo, su mochila del Putumayo y su impecable traje, camisa blanca y almidonada y corbata debajo de una ruana, que, entre Torobajo y su residencia, terminó de pensar y teclear su novela Cóndores no entierran todos los días y escribió otras y algunos cuentos o los ambientó desde allá. Fue él el primero en promover, organizar y dirigir en Pasto un taller literario. La ciudad nunca había contado con un taller de escritores. Hasta ese momento nadie sabía qué era. (Aquí me permito una digresión: Él fue quizá la primera persona de valía literaria que me “develó” ese rincón de escritor que yo jamás había percibido. Como esta entrevista se está prolongando, intentaré ser breve. Como parte de su taller, había organizado un Concurso de Cuento con sus fechas, como cualquier concurso. Yo jamás había tenido ese conocimiento y me aparecí con uno mucho después del cierre. Me dijo que no podía concursar, pero que si quería que él me daría su concepto. Después de su lectura me animó a seguir formándome, “porque tenés madera de escritor”, me dijo y me regaló “Los funerales de la Mama Grande”, “para que lo estudiés”. Pero le repito, no fue sino hasta mi vida en Medellín donde me animé a cumplirlo).

Desde ese año 1971 y los inmediatamente siguientes, junto a literatos -Gardeazábal, Harold Alvarado Tenorio, y otros que no recuerdo-, llegaron filósofos -William Uribe, Álvaro Molina, José Miguel Wilches y otros que se me escapan-, antropólogos -Hernán Henao (asesinado varios años después en la Universidad de Antioquia)-, economistas -Ricardo Sánchez-, teatreros -Phánor Terán, doña Emilia de Jokin (no sé si se escribe así)- y varios otros que en general escapan de mi memoria. Édgar Bastidas Urresty llegaba desde la Sorbona a estrenar las tesis literarias europeas. Lo excepcional es que cada uno llegaba representando un sector, una corriente o una vertiente de las políticas de la izquierda colombiana, que eran la representación en el país del muestrario mundial. Algunos de esos reconocidos profesores personajes son: del Bloque Socialista (despectivamente denominados troskistas o troskos): el teatrero Phanor Terán, Ricardo Sánchez, profesor de la entonces naciente Facultad de Economía, Wilches, A. Molina. Comunistas (llamados también mamertos): Álvaro Mondragón y otros que no recuerdo, con su Juco -Juventud comunista-. Entre los estudiantes de la Juco, el más popular era el eterno Negro Richard, quizá de Tumaco o de sus alrededores. Del ML o partido Marxista-Leninista: William Uribe (qepd). Había representantes del Moir –Movimiento obrero, independiente y revolucionario- (quizá el grupo más grande) con su JUPA -Juventud Patriótica-. También liberales y conservadores que habían quedado de la nómina -que no eran minoría de número sino de ideas- y que no se atrevían a proponer nada en las Asambleas, en las que participaban, muchas veces, profesores y estudiantes, nunca los del bipartidismo. Siempre he sostenido que fue una época realmente valiosa desde el punto de vista cultural. Veamos uno de tantos ejemplos: había dos grupos de teatro: uno socialista, Teatro Universidad de Nariño –Teunar-, dirigido por Phanor Terán; el otro, Brigada de Teatro, dirigido por doña Emilia de Jokin, que a la vez era la encargada de Extensión Cultural o Bienestar Universitario –no recuerdo muy bien-, del Moir. Ambos rivalizaban en hacer las mejores presentaciones. Los grupos eran subvencionados por la universidad y participaban estudiantes de cualquier carrera y tendencia, aunque generalmente allí decantaban y, obvio, la entrada a las presentaciones era gratuita. En el ’73 o ’74, no recuerdo bien, estuvo visitando la universidad el Dr. Richard Evans Shultes, quizá el más grande etnobotánico del siglo XX, invitado y presentado por su exdiscípulo el Dr. Luis Eduardo Mora Osejo, rector, entonces, de la Universidad de Nariño (cuya biografía se encuentra bellamente relatada en la crónica “EL RÍO. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica”, en un paralelo entre la vida del río y la del DrShultes. Ancora editores, Bogotá, 2009). Entre el ’71 y ’73 dio dos o tres conferencias Diego Montaña Cuellar, considerado entonces la palabra mayor del Moir, en el Paraninfo universitario.

Todo este cambio, esta nueva vida cultural del Pasto de antes, creó profesionales con nueva mentalidad, como lo señalo en mi novela. Pero hay algo más. Como la mayoría de estudiantes en ese tiempo éramos de la Facultad de Educación, los nuevos maestros con una la nueva mentalidad (o ideología, si prefiere) cambiarían y cambiaron para siempre la mentalidad de los futuros educandos, la mayoría de los cuales corresponden a la clase media del cercano ayer y de hoy. Esto dio cara nueva a Pasto y a Colombia.

Pero volviendo a su pregunta, digamos que el encanto y posterior desencanto de las utopías, así no se conviertan en objeto literario directo, se transforman en las rebeldías de las que nos habla Vargas Llosa y enmarcan cualquier postura ante la vida, que es la que se convierte en posición política, no sólo de la literatura y del arte sino de lo humano en general, considero yo, ahora que usted me ha puesto a pensar en esto.

Por mi ubicación geográfica desde hace tiempos, no conozco mucho la literatura que se está escribiendo en Nariño (y que no me atrevería a llamarla Literatura Nariñense aún, a no ser como necesaria manera de clasificarla regionalmente por razones de trabajo).

Es posible que la mayoría de los autores de las nueve novelas de eje político de entre las 14 que usted me dice que leyó, es posible -repito- que todos tengamos la común procedencia política de la segunda mitad del siglo XX, procedencia política vista ante todo como una utopía de libertad y justicia, enmarcadas en un accionar que “aseguraba” que era posible conseguirlas, “jugándosela”. Algunos o muchos de ellos también habrán hecho militancia en grupos de izquierda democrática y aun de lucha armada. Otros, por desencanto o por intereses personales, o por ambas cosas, cayeron en el bando contrario. La posición de rebeldía de los autores de las 9 novelas (rebeldía de la que el mismo Vargas Llosa es un curioso ejemplo de ambas situaciones: encanto y desencanto o si se quiere, izquierda y derecha extrema) quizá sea la misma, así como en cuanto a la utopía buscada y, posiblemente, también al desencanto o al interés personal. Esta procedencia puede ser el lazo común que nos liga a quienes usted leyó y nos encontró amarrados por el mismo eje. De todas maneras, toda posición ante el devenir de la vida, incluido el escritor o el artista, es una posición política. Contradictoriamente, si se quiere, también el no asumir una posición política es un hecho político.

3.- F. P. Qué opinión le merece: “Una novela de periferia provoca un sentido político desde la periferia”, y qué comprende usted como novela de periferia y política de periferia.

A.G.G. Como es la primera vez que escucho (o leo) el entrecomillado suyo, es posible que mi respuesta sea un despropósito. Pero como de lo que se trata es de contestar su entrevista le diré: para mí, de lo que trata la literatura es de convertir en universo el sol, la luna y el propio suelo de cada uno de nosotros. Eso intento hacer en mi trabajo. El centro y la periferia, como objetos sociopolíticos, o mejor humanos, son diferentes entre sí, y más entre nosotros, por las odiosas discriminaciones de siempre. Esto también ocurre en la relación de nuestro país (y en los latinoamericanos con respecto a los grandes poderes internacionales) y en la de nuestra región sur con el centro del país, en nuestro caso aumentado con el infame señalamiento jocoso y necio a nuestro ser inteligente y racional, debido a una venganza histórica que no

es del caso tratar acá. Pero Pasto también es un centro para el resto de regiones en nuestro Departamento de Nariño. Y también se presenta discriminación en las relaciones entre Pasto y sus diferentes regiones, más con unas que con otras. Mire por ejemplo la diferente dotación de medios de comunicación y servicios públicos esenciales entre los que hay en Pasto y sus alrededores con los de otras partes alejadas de nuestro centro capitalino. Y entre más alejamiento, más carencias. Esta pirámide se reproduce incluso en las pequeñas poblaciones.

¿Maldición, indiferencia, desgreño u odiosa discriminación? ¿O todas las anteriores?

Pero volviendo a su acepción “literatura de periferia”, digamos que todo este tipo de relaciones sociales –políticas, económicas, culturales, etc.- también están cobijadas por el SER LITERARIO (llamémosle así). Pienso que en el contexto nacional, nuestra región es y fue una frontera no sólo geográfica sino cultural, porque hasta ahí llegó el imperio incaico –como invasor- y hoy le sirve a dos países que, guardadas las proporciones, también tienen sus diferencias. Las fronteras tienen características propias. En dimensiones mucho más grandes, claro, Turquía es la frontera entre Europa y Asia, pero más, entre la cultura de Oriente y la de Occidente. Ese es otro de los elementos que hacen bella la literatura del escritor turco OrhanPamuk (Premio Nobel 2006), que yo me he atrevido a llamarla como Literatura de Frontera.

Regresando a lo nuestro, agreguemos que cuando los narradores y todos quienes cultivan las letras en nuestra tierra no sólo la trabajen valiéndose de nuestros elementos, sino que además vayan (o vayamos) formando una escuela propia, podríamos decir que tenemos literatura nariñense, pienso yo, y, obvio, esa literatura de periferia sería diferente de la que se escriba otros sitios. No sabría decir si ya comenzó –así sea incipientemente- esta fiesta.

4.- F. P. Como usted sabe, en la segunda mitad del Siglo XX, la novela colombiana es criticada por su alta dosis de violencia, olvidando por momentos su esencia ficcional y remitiéndose a la realidad sin escrúpulo alguno, describiendo o relatando escenas de crueldad sin el “sabor” o la técnica propia del escrito literario. ¿Considera usted, que la literatura nariñense en la primera década del siglo XXI aborda de esta manera el asunto de la violencia?

A.G.G. Creo que por mi respuesta de alguna de las preguntas anteriores debo repetirle que por mi ubicación geográfica en 33 años de ausencia con temporales retornos, no conozco mucho la literatura que se está escribiendo en Nariño.

En cuanto a la novela, llamémosla, colombiana, las hay lo que se podría decir finas y no finas. Quizá dependa del autor o autores. P. Ej., “La casa grande” (Cepeda Samudio), tiene un excelente tratamiento de la violencia. Para no hablar de las de García Márquez, “El coronel no tiene quien le escriba”, “Los funerales de la mama grande” (cuento largo o novela corta), “El general en su laberinto” y su obra cumbre, “Cien años de soledad”. El poema colombiano sobre la primera violencia, más conocida como La Violencia (con mayúsculas) que, a mi modo de ver, es “Cóndores no entierran todos los días”, de Gardeazábal, “Los ejércitos” y, en cierta manera, “En el lejero”, de Evelio Rosero, son otro ejemplo de fina literatura. Para no seguir, concluyamos: las novelas colombianas de violencia –igual que las de autores nariñenses- pueden ser o no buenas, conservar su “esencia ficcional”, en sus palabras, dependiendo de quién o como las escriba, es decir, como en todo, hay buenos y malos narradores también en Nariño como en Colombia y en todas partes. Y los seguirá habiendo ahora y siempre. O sea que hay y seguirá habiendo novelas del montón y buenas, afortunadamente.

5.- F. P. Y si existe una especie de evolución, en la que la novela reflexiona el fenómeno mismo de violencia, como lo veo en su novela “El tango del profe”, ¿a qué se debe ese nuevo tratamiento de la violencia y cómo cree usted que se expresa en la narrativa regional actual, las décadas de violencia a la que ha sido sometido el Departamento de Nariño?

A.G.G. La violencia del Departamento de Nariño es actual. Quizá, y respetuosamente le señalo, nuestro Dpto. no ha tenido “décadas” de violencia. Tan infame y crítica, sólo llevamos una y apenas comienza, apenas comienza -repito- la segunda. Así lo veo yo. Que nuestra violencia va a durar por mucho tiempo, de eso sí estoy seguro, como también de que va a marcar y cambiará nuestra historia como pueblo. Hasta hace muy poco, Nariño fue uno de los lugares más pacíficos de Colombia, acompañado sólo del “natural” conflicto de la convivencia humana de cualquier sitio y de cualquier época. En ese idílico sur, casi ni se escuchaban los bombazos ni el tableteo ni las balas del norte y centro de Colombia. La violencia se la conocía por los medios de comunicación. Así se vivió allá. Nuestra maldición llegó con el llamado Plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) que produjo lo que los sociólogos llaman el “Efecto globo”; plan que fue dado a conocer por el gobierno Clinton el 11 de enero de 2000 y aprobado por el Congreso de los E.U. el 13 de julio del mismo año. No es del caso tratar más de esto acá, porque creo que ese no es el objeto de la pregunta. Si le interesara, por cualquier razón, conocer mi pensamiento lo remito a mis artículos periodísticos de opinión en mi columna DESDE NOD: Tumaco y Costa Pacífica Nariñense (1ª, 2ª y 3ª entregas o partes, 03.II.12., archivo NOD 41, en copias de columnas que envié a usted hace unos días (Aquí Anexo 2). Ahí comenzó la violencia de este siglo en nuestro departamento. Hasta ahora no la hemos digerido, que yo sepa, como para afirmar que ya estamos haciendo literatura con este hecho histórico. Puede que me equivoque en esto último, porque le repito que conozco poco lo que se escribe en nuestro allá y, es posible, que algunos escritores ya podrían haberla abordado de manera seria como objeto literario. Pero es posible que también se presente la buena y no buena literatura en esto. Sea como sea es muy importante que ya son varias personas quienes se entregan a las labores literarias y que ya no tenemos sólo uno o dos o muy pocos referentes como ocurría hasta no hace mucho hablando de nuestra vida cultural; referentes en algunos casos grandiosos como es la obra de nuestro máximo poeta Aurelio Arturo y otros no tanto en la misma y en otras disciplinas.

Para concluir en esta respuesta podría decirle, esperemos. Estoy seguro de que, con el desarrollo cultural que voy percibiendo allá, vendrán quienes destaparán el torrente y llegarán las obras artísticas y literarias.

6.- F. P. Quisiera que me cuente cómo nació su novela: “El tango del profe”.

A.G.G. Me permite a hacer usted un trabajo de reflexión retrospectiva con esta pregunta

y se lo agradezco. Muchas veces, uno no llega a hacerse este tipo de preguntas y menos a escribir sobre ellas. Considero, atando cabos con las mismas herramientas que usted me ha permitido descubrir, que todo parte en mi inconsciente de mi posición política, postura que también, como es lógico, abarcaría a mi profesión como docente de secundaria. Mis estudios de maestría en educación, en la Universidad de Antioquia, me permitieron teorizar mejor esa rebeldía engendrada por mi padre, quizá notoria en mí, pero sin disciplina teórica. Algunas materias del pensum, las lecturas guiadas por mis profesores que debía hacer para llenar los requisitos académicos, me llevaron a serias reflexiones y a más lecturas y análisis. Ya entonces empezaba a reconocer en mí el gusto por la vida literaria en las etapas de las que le hablé antes, y quizá de ahí nació mi reflexión y mi incipiente escritura sobre el asunto educativo, que lo empezaba a abordar ante todo como tema en los artículos de mi columna de opinión Desde Nod. Hasta ahí, podríamos decir, que empezaba un trabajo en mi inconsciente, porque no había concebido nada formal con respecto a mi novela.

Seguramente usted ha visto el sufrimiento de muchos de sus estudiantes y de sus familias en aspectos ya no sólo de la vida académica sino de la situación en que los ha puesto nuestra sociedad extremadamente inequitativa, injusta y violenta, que se reproduce como tal, sin mayores esperanzas para los desesperanzados, la inmensa mayoría de los colombianos. Yo también la veía así y a veces ante la impotencia de no ser más que su profesor, sentía ganas de llorar y lo hice algunas veces. En “El Tango del profe”, personajes como La Chinguita-un niño de entre 10 y 11 años, más o menos- y otros, parten de la vida real, así como algunas de las situaciones injustas que se desprenden de la distribución y manejo del poder en ese ficticio colegio. Los hilos de la distribución del poder en las instituciones, distribución que casi siempre se convierte en su manipulación abusiva por parte de quienes lo ostentan, han sido temas que me han llamado la atención y los he observado y reflexionado. Las instituciones educativas no se salvan de este abuso como empresa humana. Usted quizá haya sufrido alguna forma de estos excesos en algunos de los sitios donde ha trabajado como docente y, especialmente con algunas personas, a las cuales no sé si se los pueda llamar compañeros. Por fortuna no siempre es así. Todas estas situaciones injustas, inequitativas y a veces estrambóticas hasta lo dantesco, siempre se encuentran enmarcadas dentro de relaciones de una gran (grande por extensión, no por magnanimidad) política, también de injusticia, de inequidad y hasta de estupidez, por quienes nos gobiernan desde las diferentes instancias del Estado, a su vez obsecuentes ante los poderes internacionales. El poder es una pirámide: quienes lo ostentan en nuestras escuelas, lo sufren de quienes los mandan a ellos y éstos a su vez de otros. Una pirámide y cadena, hasta la solitaria cúspide, soledad que se convierte en premio y castigo. Lo uno lleva a lo otro. Y también en “El tango del profe”, lo uno me llevó a lo otro.

Pero como además, mi novela pretende presentar la visión política y pedagógica de dos generaciones muy diferentes de maestros, los antiguos -anteriores y contemporáneos al Frente Nacional- y los “nuevos”, los de la generación posterior al Paro estudiantil de 1971 -ya reseñado-, me enfrentaba a mostrar este conflicto, que debía resolver sin que fuera explícita mi visión “filosófica” o política -escójala, por favor- de las posturas de cada generación, cosa que creo, la supe resolver con alguna fortuna, modestia aparte. Pero además se presentaba otra situación. Jamás he olvidado ni olvidaré a la tierra que me vio nacer, crecer, estudiar, enamorarme por primera vez, sufrir el desamor, sentir la derrota, acostumbrarme a sus comidas, a protestar, etc., con todas las características sociológicas que parten de nuestra historia y de señalamiento y abandono que lleva nuestra tierra. Todo esto me dio la redondez de mi novela, teniendo en cuenta siempre que mi visión de la educación en Colombia sería como la columna que soportaría los conflictos a novelar. Generalmente de estas cosas no hablan los autores; prefieren que cada lector haga su lectura. Usted tiene la culpa y se lo agradezco.

Para la fecha cuando empiezo a tomar apuntes para la novela y a ficcionar algunos hechos que se iban dando en mi entorno, yo ya había publicado mis tres poemarios –“Transparencias”, “Cartas de Odiseo” y “Alfabeto de sombras”- y mi libro de cuentos, “No es por azar que nacemos”. Escribía semanalmente mi columna Desde Nod y había publicado textos literarios en algunos periódicos y revistas. La decisión de escribir la novela la tomé en la segunda parte de la década del noventa y creo que la estuve terminando en 2002 o 2003, y con todos “los acabados de obra blanca”, como dicen los albañiles, en 2004. Pero para ser más concreto con mi respuesta a su pregunta, puedo manifestarle que el primer personaje que tuve claro en mi novela fue La Chinguita (“chinga” en Medellín y Antioquia significa alguien pequeño y enclenque, chinguita es un niño), así apodaban algunos malevos de su barrio a mi estudiante de 10 u 11 años de edad que me puso a sufrir, y llorar algunas veces, por lo terrible de su vida.

7.- F. P. ¿Considera que su novela hace parte de un grupo en las que el tema político es una reflexión esencial?

A.G.G. La pregunta que me hace pienso que debería ser respondida por quienes han leído mi novela y los que en el futuro se interesen en hacerlo (si es que queda con algún valor para el futuro), porque creo que es una respetable pregunta de crítica literaria, y aquí, con todo el respeto, el crítico es usted -con mi agradecimiento por haberse tomado la molestia con este trabajo mío-. Sólo le agregaría algo que ya señalé antes: toda posición humana ante el devenir, ante la ocurrencia es política. Yo me considero un ser político, aunque jamás he militado en ningún partido ni de izquierda ni de centro ni de derecha. En los años por venir, creo que tampoco lo haré, aunque respeto profundamente a quienes han pertenecido o pertenecen a alguno de ellos. Sí he participado en grupos pequeños.

8.- F. P. En ciertos círculos literarios contemporáneos, se ha criticado al autor nariñense de esa tendencia a “justificar” o a centrar las reflexiones, de una u otra manera, en la oposición histórica que ha tenido la gente de Pasto ante la campaña de Independencia, ante las políticas de centro, ante los ideales políticos de la mayoría, situación reflejada en varios comicios electorales pasados… ¿Qué opina de esta crítica, y qué intención tuvo usted al hacer referencia explícita de esto en su novela?

A.G.G. Todos los seres humanos hablamos desde nuestra historia y los nariñenses tenemos esta y no otra, y la estamos volviendo a conocer desde la fría distancia del tiempo. Conocemos cada vez más la postura política realista de nuestra región frente a la campaña libertadora. Elaborar juicios de valor ahora, ante los hechos cumplidos y a una distancia bicentenaria,

es fácil pero injusto. Todo este camino a contracorriente de la campaña libertadora seguido por la región llamada Pasto entonces (hoy la mayor parte del territorio del Departamento de Nariño) fue poniéndola a la contraparte no sólo de los desafectos sino del rencor del resto de las regiones de la Colombia de entonces en todo el proceso emancipador. Si a esto se une la soberbia insigne de Bolívar que jamás pudo militarmente contra ella, es más fácil comprender por qué el rencor se transformó en odio y el odio dio origen a la infame caricatura burlesca actual.

Pero además están el vocabulario, la fonética, los modismos y en general la forma de hablar de nosotros. Existe una innumerable cantidad de términos quichuas (ante todo del quichua ecuatoriano) y de los pastos y quillacingas que se traspasaron idénticos al habla cotidiana nariñense, p. ej.: nuestros Achichuy, achichay, que denotan calor o frío. Otros sufrieron algún proceso de transformación p. ej.: la actual palabra locro (una deliciosa sopa de papas, legumbres y carne que aún consumimos) proviene del quichua llukru, que es la misma sopa de origen incaico. Así, muchas más.

Los accidentes geográficos al norte (valle semidesértico del Patía y precipicios del Juanambú); al oriente la Amazonía inmediatamente pasados Los Andes; al occidente la selva pacífica, también inmediatamente traspuesto el otro marco de Los Andes, y al sur los precipicios del Guáitara y más al sur el desierto de El Chota, nos llevó a ser una región geográfica, antropológica y sociológica insular durante mucho tiempo, además de frontera hasta hoy, como le dije. Esto nos permitió guardar también arcaísmos castellanos que, muy pocos, se han atrevido a señalar como verdaderas joyas lingüísticas, p. ej: la palabra chirle, mezcla líquida muy aguada o “delgada”; chirlo por bofetada; soberado por desván, en desuso hasta en la región de Andalucía de donde proviene, según la RAE; el calificar un verbo en modo imperativo con un adjetivo y no con un adverbio, p. ej: ¡siéntese bonito! por ¡siéntese bien! Conjugaciones como lo vide, por lo vi, truje por traje (forma de conjugación verbal que tiende a desaparecer, lamentablemente), el uso de diminutivos en las conjugaciones verbales imperativas (quizá para matizar la orden, en vez del estandarizado por favor) como velitico, por véalo, por favor o véanlo, p. f., imperativo en tiempo futuro: traeralo, o mejor, traeralo, ¡verá (en donde, en la segunda forma ya hay una advertencia implícita), etc. Sé que me estoy saliendo del tema, que daría para otro trabajo antro y topo lingüístico.

Este particular vocabulario cotidiano unido a la mezcla de fonéticas incaica -predominante como invasora prehispánica-, pasto y quillacinga, fonéticas que se han formado como con un gran número de notas en un pentagrama ideal, si se pudiera hablar de ello, que denotan diferentes estados de ánimo, diversos efectos buscados en el contertulio, etc., además de una comunicación sin palabras, compuesta sólo de gestos, de facciones, de actitudes y de miradas (a veces, sin mirar ), diferencian mucho la comunicación del nariñense con la del compatriota de interior del país y quizá, en algunos eventos, la dificultan. Esto también ha sido objeto de oprobiosa e infame burla.

Conocido fue el camino de una Acción de Tutela interpuesta por el docente y abogado Pablo

Emilio Obando, mi amigo, que dio hasta para un libro de su autoría, como usted seguramente sabe. El nariñense de hoy, generalmente desde el de mediana cultura en adelante, que empieza a conocer la historia de la tragedia, comienza a también a aprender a enfrentarla. Lo hace de diferentes maneras, según su propio carácter y sentir; desde una forma muy, muy violenta a veces, hasta no darle ninguna importancia otras, y entre ambas los matices. Las personas de menor nivel cultural –incluso con estudios- aún sienten temor o vergüenza de darse a conocer como nariñenses en los medios de su trabajo o estudio en el interior del país donde se desempeñan, y procuran aprender muy pronto las costumbres de donde viven y olvidar por completo lo que fueron, comenzando por la fonética en el acento y las erres, quizá porque esa fue la enseñanza hogareña que recibieron. Hay algo que es muy visible en este proceso últimamente: así sea lentamente, más se ha desarrollado la situación mental del nariñense en cuanto al cambio en lo que podríamos llamar nuestro “orgullo de suelo”, orgullo quizá acicateado a causa de la estulta discriminación en el interior del país, quizá en parte debido a nuestros logros y a la publicidad que los medios de comunicación actuales permiten. Aunque también, todo hay que decirlo, los mismos medios se han encargado de estandarizar unas formas de dicción y fonética más acomodadas a las de la televisión nacional. Ahí nos queda un gran trabajo por hacer.

Quizá esta posición la van tomando los escritores actuales y quizá esa sea la razón para que esa situación se refleje en la novela actual que se escribe desde allá, como usted lo señala.

Hablando de El tango del profe, específicamente -y ya para redondear la respuesta-, las escenas en las que recurro a nuestra historia, concretamente a la masacre de la navidad de 1822 perpetrada por los llamados ejércitos libertadores o patriotas, son las del inicio de la huelga estudiantil de 1971, y la utilizo no sólo como recurso de atmósfera y ambientación, sino como uno de los hechos históricos símbolos de nuestro ser como pueblo. No es que sobrevalore la acción reaccionaria de la ideología realista pastusa (si se me permite el término) contra un menosprecio de la revolucionaria, en ese momento representado por la campaña libertadora. No. Lo que destaco, o intento destacar, es el valor, el coraje y la lealtad de esos antecesores nuestros, de quienes descendemos, así ellos hubieran estado equivocados, desde nuestro punto de vista actual. He presenciado y participado en varios mítines y huelgas de diferentes clases en otros sitios del país. Los que viví en Nariño (Pasto, Sandoná y Túquerres) merecen capítulo propio. Creía que, después del paso del tiempo, de todo el tiempo que no he vivido allá, las cosas habían cambiado. Luego me di cuenta de que no. Percibo que nuestros movimientos de protesta social siguen teniendo un sello propio que sería extenso entrar a detallarlo y explicarlo aquí y quizá no sea el sitio adecuado.

9.- F. P. El maestro Edgar Bastidas Urresty en una presentación que hace de “El Tango del profe”, la cataloga como una novela histórica, ¿cómo interpreta usted esta caracterización?

A.G.G. Aunque creo que esta podría ser una pregunta más para ser respondida por el escritor Edgar Bastidas que por mí, trataré de interpretarla, así haya hablado ya de algunas cosas que quizá sonarán repetidas. El escritor Xavier Rodrizales, también habla de mi novela como histórica (Revista Carnaval 1, xexus edita. Año 1. N° 1. Edinar. Pasto, Colombia, 2008).

Para comenzar, diré que pienso que, en un sentido amplio, toda novela es histórica. De muchas de ellas se han valido los intelectuales de diferentes disciplinas humanas en diferentes tiempos, para conocer los intríngulis del desarrollo de las sociedades y pueblos: sicólogos, sicoanalistas, antropólogos, sociólogos, etc., e historiadores.

En el Tango del profe intento abordar la mirada pedagógica y política de dos generaciones de maestros, como le dije, los contemporáneos y anteriores al Frente Nacional, esencia y summun donde se eleva a alta categoría jurídico-administrativa-estatal el ogro de la corrupción, con la imposición de la llamada alternancia en el poder -inevitable según muchos, para parar el baño de sangre-, maestros que transmiten los valores de esa sociedad que permitieron llegar a los límites que llegó, causa de lo que hoy ocurre, a su vez (no ahondaré más sobre esto). La otra generación fue la de los profesores posteriores a las nuevas utopías mundiales, concretadas en Colombia en su paro estudiantil de 1971, como una de sus manifestaciones, pero no la única. Para ser no sólo justos sino más precisos, habría que tener en cuenta otros aspectos de la vida de los colombianos, principalmente la de los de la clase media, o sea la que trabaja y realiza la riqueza de la nacional; p. ej.: la vida sindical –que toma cierto auge desde el primer mandato de López Pumarejo- que se reorganiza más tarde, después de la llamada Violencia, por el crecimiento de las ciudades debido al desplazamiento forzoso y a la consolidación de lo que yo llamaría nuestro nuevo capitalismo urbano, debido a la industrialización, aprovechando esa nueva mano de obra temerosa y empanicada, ociosa, hambreada y llena de necesidades que fue llenando los villorrios que se transformaron en las inmensas y caóticas urbes actuales de Colombia. Esto también trajo otras consecuencias, una de ellas es el narcotráfico, alimentado con las necesidades que produce la sempiterna inequidad social y con el comercio informal o ilegal de armas que quedaron después del final de la guerra fría, pero me alargaría inmensamente en este argumento.

Habría que tener en cuenta también otras manifestaciones, p. ej.: el desarrollo de una incipiente tecnología; el de los medios de comunicación como la televisión que empezó a borrar algunos y estandarizar otros de los aspectos culturales regionales y las costumbres; la radio, que comenzó a formar cadenas nacionales y que junto con la televisión eran, además, la nueva forma de perpetuar una ideología política (y religiosa, Radio Sutatenza, p. ej.), encargada antes a la prensa escrita; la popularización del servicio telefónico, como nueva necesidad creada, prebenda y a su vez aprovechamiento de los sueldos y salarios de la nueva e inmensa clase media urbana; el golpe mortal a los ferrocarriles, para dar gusto a las transnacionales gringas que en la segunda guerra mundial habían descubierto el nuevo e inmenso negocio del caucho y su aplicación en el transporte, desplazando para siempre nuestro iniciante servicio de trenes y cambiándolo por el de las carreteras. Terminada la segunda guerra, los gringos no sabían qué hacer con las inmensas fortunas invertidas en el estudio, suelos de cultivo, empresas y depósitos del producto de los árboles de Hevea y, como ellos eran la nueva potencia a la que pertenecíamos de este lado occidental en la nueva repartición del mundo, nos la impusieron, como siempre, a costa de migajas a nuestra clase dirigente o pudiente. Para eso era imperioso abandonar los ferrocarriles a su suerte para que murieran, cosa que fue fácil. Hay todavía un etcétera de manifestaciones que me alargaría en temas que quizá no son del caso tratar aquí.

Los profesionales en general y los maestros en particular, fruto de esas universidades posteriores al paro estudiantil del 71, cambiarían para siempre los cimientos de los valores sobre los cuales se había apuntalado la sociedad colombiana hasta entonces: los partidos políticos tradicionales, las relaciones personales religiosas -ambos empezaron a perder su autoridad, indiscutida hasta ese momento- y el cambio por la nueva visión de las ciencias naturales, humanas y sociales, como autoridad en todos los campos de la nueva sociedad, teniendo como eje central el respeto por los derechos y las libertades del ser humano y su aplicación en las nuevas tecnologías. Usted dirá, pero si eso fue el período del Renacimiento combinado con el Siglo de las luces en Europa. Recuerde el verso “[aquí] todo nos llega tarde, hasta la muerte” (Julio Flórez).

He sido un enamorado del estudio de la Historia de Colombia quizá porque descubrí con desagrado que la que aprendí no era la real sino una amañada. Quizá la que los maestros de mis maestros quisieron que aprendieran para que me la enseñaran a mí y a mis contemporáneos y que yo la siguiera reproduciendo. En mis proyectos de nuevas obras de narrativa y en mis cuentos, veo que es imposible descartar la historia como elemento. Estas podrían ser -quizá- algunas de las razones para que “El tango del profe” sea considerada novela histórica.

10.- F. P. ¿Considera su novela una especie de “ensayo histórico-político” de la realidad del país?

A.G.G. Pienso que el género novelístico en la actualidad es tan maleable -así lo han vuelto muchos grandes autores- que a la novela, le cabe mucho, quizá todo. Jamás pretendí escribir un ensayo, pero es obvio que me valí de él como recurso, cuando fue necesario. Cuando fue necesario, y ahí quizá está la clave de mi respuesta a su pregunta. Siempre tuve claro que lo que pretendía escribir era una novela, así fuera ayudándome con lo que pudiera. Ustedes, los lectores y críticos, sabrán juzgar si lo logré o no.

11.- F. P. Cuando leí su novela recordé la de Héctor Rojas Herazo, “Respirando el verano”, por el juego de saltos que sufren el tiempo, el espacio y los personajes. ¿Este juego tiene una intención puramente estética o podríamos definirlo como un recurso para afianzar el sentido de la misma?

A.G.G. Cuando me siento a escribir no busco teorizar acerca de preguntas como ésta que usted me hace, y que me parecen muy interesantes. Cuando lo hago es como si tuviera una mesa llena de materia prima (mis imágenes, mis ideas, mi ideología, mi propio yo, etc.) revuelta con utensilios de trabajo (técnicas, etc.). Y al comienzo, el trabajo es como si se llevara a cabo a oscuras, sólo guiado por unas cuantas imágenes e ideas, pocas en realidad, que son las que empiezan a soltar una lumbre a veces más a veces menos intensa. Algunas veces, materia prima y utensilios pueden parecer lo mismo, sin diferenciación alguna. Ante esa mesa, yo voy organizando, armando, ensamblando y “ensartando” una escena tras otra, cuidando que cada una sea verdadera y lógica dentro de mi mentira, la que estoy urdiendo. Sufro y disfruto haciéndolo. Esto le cuento para que vea qué difícil sería para mí darle una respuesta plenamente satisfactoria a esta pregunta. Lo que sí le puedo decir es que cuando estoy “inventando mis mentiras” -o si prefiere, “creando”- el sufrimiento viene cuando observo algo que no se ajusta a lo que traigo hasta el momento –que no es una mentira creíble- y que no se me ocurre cómo solucionar la dificultad. El goce llega cuando descubro cómo solucionar el “impasse”. Es un goce efímero, porque tengo la certeza de que debo continuar. Y hacerlo solo, porque también sé que nadie me puede ayudar.

Para redondear la respuesta a su pregunta, podría decirle que es posible que a veces lo haga por una de las alternativas que usted señala y otras por la otra. Todo depende de lo que yo en ese momento necesite pero no tengo conciencia de hacer, o esperar hacer, lo uno o lo otro; sí tengo la conciencia de que DEBO LLEGAR al punto ideado, que muchas veces no es del todo claro, tampoco. No sé si queda clara mi respuesta.

12.- F.P. Finalmente quisiera algunas apreciaciones sobre su visión política del Departamento de Nariño (algunas, claras en la lectura de su Columna DESDE NOD), sin embargo, quisiera esas impresiones generales o ideas claves acerca de este asunto.

A.G.G. Por mi lejanía, me es difícil armar un discurso político específico sobre ella. No estoy enterado de cómo se mueven esos hilos hoy. Hablar así sería especular sin bases. Como mi novela fue un texto escrito durante un lapso de tiempo bastante extenso, como le señalé, me dio espacio para la investigación de hechos que allá habían ocurrido y que se encontraban ligados con personas que representan personajes en mi novela y que pueda que usted, ellos u otras personas encuentren que no son del todo reales. Obvio. Pero sé que después de escritas, las verdades literarias se imponen sobre las reales. Lo sabía y soy consciente de ello. De todas maneras, así hayan cambiado los actores de la política nariñense, las líneas deben seguir iguales. Para complementar la respuesta a su pregunta, en general he considerado que en Pasto y Nariño, siempre su clase dirigente o pudiente ha estado por debajo de su pueblo y de sus gestas, de nuestro pueblo. No ha cambiado eso hoy, estoy seguro.

En lo personal sentí decepción grande cuando el candidato Pedro Vicente Obando no triunfó en las elecciones de 2011. No lo conozco personalmente sino por referencias de prensa y por el referido de su obra como rector de nuestra Universidad de Nariño. Eso era suficiente, a mi modo de ver. También supe que él cometió un inmenso error político de alianzas con quienes representaban las viejas formas de la política corrupta, según me dijeron y no sé hasta dónde sea verdad esto. Cuando lo supe, también sentí decepción. Y aclaro, no es que tenga nada en contra del mandatario que venció a Obando, ni siquiera lo conozco y menos su procedencia política.

Sobre la violencia actual, que también es un hecho político, de macropolítica si se quiere, ya me referí a ella en algunos puntos anteriores y le adjunto los artículos de mi columna como anexo 2, a esta respuesta: Tumaco y Costa Pacífica Nariñense, 1ª, 2ª y 3ª entregas, de 03.II.12, como le señalé antes. Es obvio que un hecho tan decisivo, esta violencia actual, es una situación que partirá en dos y para siempre nuestro ser cultural, es decir, nuestra Historia.

Nota de F.P. Maestro, agradezco la gentileza de la entrevista, hubiese deseado una conversación cara a cara para poder conocerle y nutrir esta grata experiencia. Si usted tiene a bien tratar otros asuntos tanto estético-literarios como de sentido de su novela “El tango del profe”, sería magnífico. Su aporte es fundamental para esta puerta que deseo abrir en cuanto a la promoción de la lectura, estudio y estructuración de unas posibles categorías de comprensión de nuestra literatura regional.

A.G.G. Respetuosamente pienso que fue mucho más productivo el hacer esta entrevista en la forma como se realizó porque me permitió reflexionar sin apresuramiento, detenerme y ahondar cuando notaba que no había llegado al meollo de sus preguntas. Le repito que le agradezco que me haya puesto a pensar retrospectivamente no sólo sobre mi trabajo sino sobre mí mismo.

Conocernos personalmente vamos a conocernos, estoy seguro, porque ahora nos une esta liga (y no es que me ponga trascendental, sino que es como lo veo). Quedamos por dentro de mi Tango, también estoy seguro.

No me resta sino volverle a agradecer la molestia que se dio en hacer esta excelente lectura de

EL TANGO DE ESTE PROFE.

Si algo nuevo se me ocurre, ya se la comunicaré por este mismo medio. Lo mismo usted, si tiene algo que repreguntar o similar.

Un abrazo:

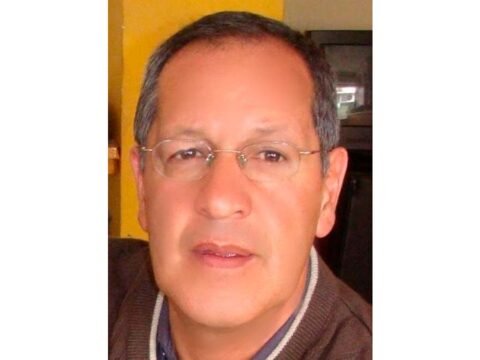

Alejandro García Gómez.

Agradecido,

Fernando Javier Palacios Valencia

Lic. en Filosofía UPB Medellín.

II

Maestro enorme y cálido saludo… hemos reiniciado nuestras labores y se de sus ocupaciones, sin embargo, me es necesario molestarle por lo siguiente (disculpe si no lo hice antes pero me encontraba en la ciudad de Buenos Aires adelantando trámites para mis estudios en esa ciudad):

He leído varias veces su novela… tomado apuntes sobre varios aspectos, los cuales entrelazo con otros de otras novelas de autores nariñenses, que el objetivo de esta investigación, y encuentro un elemento, que no logro detectar en la entrevista, tal vez, no pensé en éste en las preguntas realizadas. En fin, el asunto es el siguiente, es muy posible y por eso la consulta que el capítulo de mi investigación referido a su novela tenga el siguiente título:

Hacia una política de la desesperanza: “El tango del profe” de Alejandro García Gómez.

Para esto preciso dos razones fundamentales:

1. Las novelas seleccionadas para la investigación dejan este sabor, un sabor a desesperanza, a impotencia, las pequeñas batallas ganadas dentro de las mismas es sólo un aliento para el paso siguiente, pero al final pareciese decretarse la incertidumbre, la ausencia de actuales utopías, parece que esta violencia nos ha dejado cansados y esto se constata en ellas, incluida la suya, me atrevo a afirmarlo, aunque me considere usted un mal lector.

2. “El tango del profe” me ha permitido como “novela síntesis”, es decir, una novela que recoge las categorías que planteo en el segundo capítulo sobre aspectos como: la violencia y el conflicto, el sentido de periferia y la internalización de estos fenómenos en la vida particular del sujeto. Al ser una novela que me permite aunar estos elementos reconozco en ella, en cada uno de sus capítulos una especie de sin sabor, no de amargura, sino de cierto desahogo frente a la impotencia que ha traído estas múltiples situaciones de injusticia, marginalidad, corrupción, etc., pero leo un desahogo que no me lleva a pensar en la esperanza, que me cuestiona profundamente, pero que no presenta caminos (considero que no es esta la intención de la novela), por eso el título del capítulo.

Maestro, lo expuesto anteriormente es una visión particular que puede ampliarse y transformarse pero requiero su colaboración frente a lo planteado… es clave para mi trabajo su apreciación sobre este concepto de “la política de la desesperanza”… que evidentemente no desarrollo plenamente con lo planteado pero si le he presentado los ejes de la reflexión, cabe aclarar que este título no corresponde de manera exclusiva a su novela, pero es el referente fundamental como lo he dicho anteriormente.

Espero su respuesta y agradezco su valiosa colaboración en el proceso y en esta etapa de cierre de mi reflexión.

Fernando Palacios.

Respuesta de Alejandro García Gómez.

Se dice que cada lector es otro creador y quizá en eso estriba nuestro gusto por la lectura, a quienes todavía la utilizamos para disfrutar de ella. Es muy posible que el escribir este trabajo académico quizá le haya deparado a usted goce, además del estrés que todo trabajo agradable debe tener para que verdaderamente sea trabajo y para disfrutar más del goce.

Ahora me referiré al tema que me plantea en esta segunda parte de su entrevista.

Considero que una de las funciones primordiales de la Poesía -o quizá la más importante y por eso nos atrapa- es revelar el misterio de lo real. El poeta devela el misterio de lo real y lo enseña a sus congéneres. Casi podría señalar que la Poesía es Poesía porque nos devela ese misterio al resto de los mortales. Ese es el don del poeta, y por eso se lo considera como un profeta moderno. Una novela, un o unos versos, un cuadro, una escultura, etc. si son artísticos verdaderamente, deben ser Poesía. Al develar el misterio de lo real entre sus congéneres, el poeta, el escritor, entrará -como ineludible consecuencia- a enfrentar el poder, porque necesariamente lo va a desmitificar. Desmitifica el poder, es decir, al o a los poderosos que lo encarnan. Desmitificarlo, independientemente de cualquier ideología. Quizá ésta sea una de las razones por las cuales los poetas sólo son admitidos en los círculos del poder, cuando se venden o cuando mueren. Entonces esos mismos círculos los tratan de convertir en mitos, en figuras inofensivas, y vienen a formar parte del Olimpo de dioses afectos y necesarios a ellos, a los dueños de esos círculos. Incluso pueden llegar a convertirse en producto de consumo de su gusto. Y su muerte puede ser real, o simbólica por medio de una canonjía (venderse). Esta consideración que se la estoy compartiendo la he tenido presente siempre que escribo un texto literario o un artículo periodístico desde que tengo conciencia de mi profesión de escritor. La considero mi compromiso, mi obligación y mi oficio. Tratar de lograrlo, considero que es mi lucha.

Todas las utopías se podrían resumir en una sola: Felicidad. El hombre, como hombre y como humanidad, siempre ha buscado felicidad, que quizá puede llamarse también Bienestar. Ese es el destino y el deber del humano, pienso yo: ser feliz. La Libertad y la Justicia se las busca para lograr la felicidad de todos, de la humanidad. El Amor para la personal. La Muerte se contrapone al Amor. Quizá por eso será que toda la literatura –y quizá todo el Arte- tengan como única temática el Amor y su antagónica la Muerte, tratados de diferentes maneras y bajo diversos ropajes. Sería un espejismo y no una utopía, pienso –y con todo mi respeto-, proponer en un texto literario, u otra obra artística, una receta para obtener el logro definitivo de la Felicidad, de la Libertad, de la Justicia, del Amor, de lo que llamamos completo Bienestar.

En mi trabajo, espero lograr por lo menos algo de lo que señalé arriba y que considero como el propósito de mi lucha. Esto es lo que quizá usted ve como desesperanza. Yo respeto su punto de vista. Usted es un lector, a mi modo de ver, muy responsable, acucioso, meticuloso. Un lector a consciencia, si me permite. Como le señalé antes, hay quienes consideran que un lector es otro creador y si fuere así, entre mejor lector sea, devendrá en mejor creador.

Respetuosamente, déjeme decirle que no me creo ni me veo como un desesperanzado, ni en mi obra ni en mi persona. Pero también pienso que no tendremos un mundo mejor si no luchamos por tenerlo. Y en la lucha se gana o se pierde, a veces más lo primero que lo segundo y otras al contrario. Pero también sé que jamás se gana del todo y que nunca se pierde del todo. En la victoria algo queda por lograr siempre, y en la derrota algún logro, así sea mínimo se obtuvo, el necesario para que uno mismo u otros continúen la brega. A pesar de que la Historia la escriben los triunfadores, en los hechos de la humanidad tenemos los ejemplos. Pero no crea que soy guerrerista, soy pacifista, siempre me he preciado de serlo. No soy un hombre de guerra. Espero no serlo jamás.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, quisiera manifestarle lo siguiente: No sé qué interpretación ha dado usted a una metáfora que aparece al final de mi novela (pg. 142 y 143), la del azulejo que se enfrenta al tórtolo por unos tragos de agua de un charco en una mañana que ha soportado una noche lluviosa. Alguna vez observé este enfrentamiento pero antes había hecho varias observaciones sobre los tórtolos. Me parecen agresivamente acaparadores. Todo lo quieren para ellos. Ni ellos mismos se toleran entre sí frente a un recurso, alimento o agua. Los azulejos, a los que no he visto jamás en manada sino de a uno o máximo en pareja, buscan lo suyo y no más. Comen o beben y no más. Cuando al parecer se sacian o no desean más, se apartan o alzan el vuelo. Como le decía, alguna vez observé este enfrentamiento. No recuerdo cómo terminó, pero no importa para la metáfora de esta parte final de la novela. El azulejo, a diferencia del tórtolo, no busca pelearse con quien se le atraviese, es prudente, pacifista. Pero también conoce que hay situaciones decisivas, donde definirse por la lucha es la única opción y por eso termina cuadrándose para la defensa en la parte final de la novela. Y aunque el profesor llamado Alejandro -que mira esta escena- no emite comentario ni pensamiento alguno, ni el narrador mismo se atreve a hacerlo, su comparación Alejandro- azulejo parece ineludible. Quizá por eso se ha quedado mirándolos cuando Sofía, la diminuta y dinámica profesora le requiere con la insistencia de su pregunta “-Que qué opinás, entonces, te estoy preguntando”. “-Ojalá- responde sin convicción el hombre que mira con ojos de vacío a los pájaros”. “Sin convicción”, quizá porque Alejandro es de la opinión que la esperanza de esperar no existe, no ha existido ni existirá jamás. Existe la posibilidad de cambiar las cosas pero sólo buscando cambiarlas, luchándolas. Esa es la Esperanza en la que yo, como persona o como autor, creo, también. (Ésta también creo que es una posición política).